超音波式の害虫駆除製品は手軽さから注目されますが、本当に効果があるかは環境や虫の種類によって大きく変わります。短時間で「効果あり/なし」を見極める方法や、科学的な仕組み、よくある失敗例、実際に有効に使うための選び方と設置のコツ、さらに効果が出ない場合の代替策まで、実践的に分かりやすくまとめました。購入前に知っておくと無駄を減らせるポイントがすぐに分かります。

超音波での害虫駆除は効果なしなのか短時間で判断できるチェック

即時の効果を見分ける基準

超音波機器の効果を短時間で判断するには、まず観察期間と評価基準を決めることが重要です。一般的には設置後数日から2週間程度で初期の反応を確認します。即時に分かる兆候としては、虫の活動時間帯における目撃頻度の明確な減少や、侵入経路周辺での糞や食害の新たな痕跡が減るかどうかを比較します。

観察は毎日同じ時間帯に行い、写真やメモで記録すると客観性が増します。もし全く変化がなければ、設置位置や機器の向き、周波数設定に問題がある可能性が高いです。また、ある種の虫は短期的には逃げず、数週間で慣れてしまうため、即時効果がないからといって完全に無効と判断するのは避けてください。

最後に、複数の要因を同時に変えず、一つずつ条件を変えて確認すると原因特定がしやすくなります。急いで結論を出さず、記録に基づいて冷静に判断することが肝心です。

効果が期待できる虫の種類

超音波に比較的反応しやすいとされるのは、聴覚や振動に敏感な一部の節足動物です。特に小型の飛翔昆虫や一部の甲虫類では、驚いて移動を控えたり餌場を避ける傾向が報告されています。これらは屋内環境で短時間の行動変化が観察しやすいため、効果が見えやすい場合があります。

一方でネズミや大型の昆虫、ゴキブリの一部は超音波に対する反応が弱いことが多く、個体差によって効果が分かれます。幼虫や土壌にいる害虫など聴覚をあまり使わないものは、そもそも反応が期待できません。製品説明にある「対応害虫リスト」を確認し、屋内で発生している主な害虫と照らし合わせることが大切です。

効果は環境や個体差に左右されるため、期待できる虫種でも万能ではない点を踏まえて運用することをおすすめします。

効果が薄いと感じる典型例

超音波の効果が薄いと感じる典型的なケースはいくつかあります。まず、複雑な間取りや家具で音が遮られる屋内環境では、超音波が届かず効果が限定されることが多いです。次に、対応周波数が対象害虫に適合していない場合や、出力が弱く届く範囲が狭い機器を選んでしまった場合も同様に効果が薄れます。

また、害虫が短期間で慣れてしまうと初動の効果が長続きしません。さらに、屋外から次々に侵入するような環境では、いくら室内で超音波を鳴らしても根本的な発生源が解消されないため、効果を感じにくくなります。最後に、誇大な広告や間違った期待によって「あるはずの効果」を過大評価してしまうことも多いです。

これらの典型例を踏まえて、設置環境や製品スペックを見直すことがまず必要です。

今すぐ行う簡単な確認手順

短時間で確認する際は、以下の手順を試してください。

- 設置前に写真やメモで被害状況を記録する。

- 機器は開けた空間の中央に設置し、家具に直接隣接させない。

- 夜間や虫の活動時間に観察を集中し、2〜7日間記録する。

- 変化が見られない場合は機器の向きや高さを変えてさらに数日観察する。

- 他の要因(餌や水、隙間)を同時に対策している場合は、どの対策が効いているか分からなくなるため一つずつ実施する。

これらを順に行えば、短期間で超音波の有効性を判断しやすくなります。

優先して試すべき代替行動

超音波だけに頼らないため、まず取り組むべき代替行動は物理的な侵入防止と衛生管理です。隙間の封鎖、食べ物やゴミの密閉、定期的な掃除は即効性があり根本対策になります。

加えて、捕獲トラップや粘着シートを使えば発生源を直接減らせます。小規模な発生なら物理的トラップで十分対応可能です。重度の発生や屋外からの継続的侵入がある場合は、専門業者への相談を早めに検討すると被害拡大を防げます。

これらの手順を組み合わせることで、超音波の限界を補いながら効果的に害虫対策を進めることができます。

超音波が害虫に与える仕組みと科学的根拠をわかりやすく解説

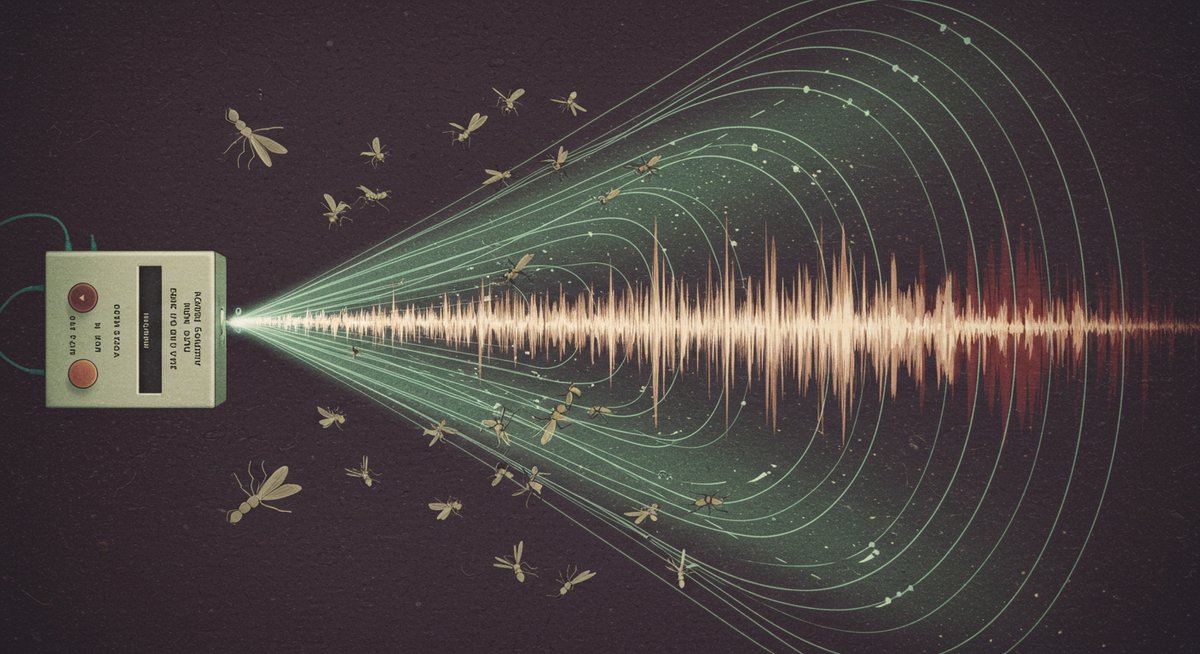

超音波の基本特性

超音波とは人間の可聴域(約20Hz〜20kHz)より高い周波数の音波を指します。一般家庭用の害虫駆除機器は通常20kHz以上の周波数を発生させ、これにより人間には聞こえない音を作り出します。超音波は空気中を伝わる際に減衰しやすく、距離が長くなるほど強度が落ちやすい性質があります。

音波の効果は、空気振動による感覚刺激や神経系への影響が根拠になりますが、害虫側の聴覚構造や感受性によって効果は異なります。装置の出力(音圧レベル)や周波数帯、連続か断続かといった発生方法も実効性に影響します。まずは製品の基本特性を理解し、使用環境に合うタイプを選ぶことが重要です。

周波数と害虫の反応

周波数による反応差は大きく、種によって最も敏感な帯域が異なります。例えば、ある種の昆虫は高周波に敏感で回避行動を示すことがありますが、別の種はほとんど反応しません。周波数が合えば短期的に活動を控える可能性がありますが、必ずしも忌避や駆除につながるとは限りません。

さらに、単一周波数は慣れを招きやすいため、周波数を変化させる機能がある機器や断続的な発生パターンを採用した機器の方が実用上有利とされています。購入時には「可変周波数」や「複数モード」などの表記を確認すると良いでしょう。

音の伝わり方と遮断要因

超音波は直線的に伝わる性質があり、壁や家具、カーテンなどで遮られやすい点がデメリットです。反射や吸収も起こるため、閉鎖空間でも死角が生まれます。特に角や家具の裏側、配管の隙間などは届きにくく、そこに隠れる害虫には効果が薄くなります。

音波の届く範囲は機器の出力と周囲の障害物次第なので、屋内で使う場合は開けた場所に設置し、複数台でカバーすることを検討してください。室内の空気流や温度差も音の伝播に影響を与えることがあります。

研究データから分かる実態

学術研究では超音波単独での長期的な駆除効果は一貫して高いとは評価されていないケースが多く見られます。短期的な忌避効果や一部種への影響は報告されていますが、室内環境や対象種、機器性能によって結果がばらつきます。

複数の研究レビューでは「条件次第で効果がある場合もあるが万能ではない」との結論が多く、実践的には他の対策と併用することが推奨されています。研究は種ごとの感受性や実験条件が異なるため、一般化しすぎない判断が必要です。

人体とペットへの影響

超音波は人間には通常聞こえませんが、高齢者や一部の人は不快感を覚えることがあります。また、犬や猫、ハムスターなど一部のペットは超音波に敏感でストレスを受ける可能性があります。特に小動物や聴覚が発達した動物には配慮が必要です。

製品を使用する際はペットの行動や健康状態を観察し、不調が見られたら使用を中止してください。安全性について明確な保証がない場合は、ペットのいる家庭では慎重に検討することをおすすめします。

効果なしと報告される主な原因と実例

害虫が慣れてしまうメカニズム

害虫が超音波に慣れるメカニズムは、生態学的な適応行動によります。初めは不快で避ける行動を示しても、脅威が持続して危険がないと学習すると、その刺激に対する反応が減少します。この「慣れ」は多くの種で観察され、結果的に初期効果が時間とともに薄れる原因になります。

また、個体差や世代交代によって慣れが固定化されると、長期的な駆除効果は期待しにくくなります。したがって、超音波だけに頼ると一時的な抑制にとどまり、持続的な発生抑制は難しい点が実例として報告されています。

設置位置と台数の問題

実際の失敗例で多いのは「端の方に置いた」「部屋の隅だけに1台置いた」といった設置ミスです。超音波は遮蔽物に弱く、1台では死角が生まれやすいため、その結果として効果がほとんど見られないことがあります。狭い範囲をカバーするつもりでも、家具の影や壁の裏は届きにくい点が問題です。

複数台を適切に配置することでカバー範囲は広がりますが、同時に電源やメンテナンスの手間も増えます。設置計画を立てずに導入すると失敗するリスクが高くなります。

機器スペックが合わないケース

周波数帯や出力が対象害虫に適さない機器を選ぶと効果は期待できません。安価な製品の中には出力が弱く、実際の届く範囲が極端に狭いものもあります。説明書に書かれた「適用範囲」は理想条件での数値であることが多いため、実測で届く範囲が狭いケースが頻出します。

また、周波数が固定で慣れやすいタイプは長期使用に向きません。購入前に仕様をよく確認し、信頼できるレビューや試験データを参考にすることが重要です。

誇大広告や表示の問題

市場には「すべての害虫に効く」「完全駆除」など過剰な表現の製品が存在します。こうした表示は消費者の期待を不当に高め、効果が出ないときの失望を招きます。実際には条件付きで効果が示されることが多く、広告の文言と実使用での差が問題となっています。

購入前には成分や周波数、実験データの有無を確認し、過度に断定的な表現には注意してください。

屋外や複雑環境での限界

屋外や開放的な場所では超音波は距離で急速に減衰し、効果がほとんど期待できない場合が多いです。さらに風や環境ノイズ、地形による散乱で到達が難しくなります。農地や庭先の害虫、外壁の隙間から入る害虫対策には向かない実例が多数あります。

このような環境では、フェンスや網戸、薬剤散布など他手段を優先的に検討することが適切です。

超音波を有効に使うための選び方と設置のコツ

選ぶ際の重要な性能チェック項目

製品を選ぶ際は以下の点を確認してください。

- 周波数帯域:可変周波数や複数帯域に対応しているか。

- 出力(音圧レベル):届く範囲の目安となる数値が明示されているか。

- 適用面積の根拠:実験条件や測定方法が示されているか。

- 動作モード:断続発生やランダム変調が可能かどうか。

- 安全性情報:ペットや人に与える影響についての記載。

これらをチェックすることで、より現実的な性能を見極められます。

適切な周波数と出力の目安

一般家庭での使用を想定する場合、可変周波数で20kHz〜60kHz程度の範囲をカバーする製品が汎用性が高いです。出力については製品によって表示方法が異なりますが、実用上は広い部屋や障害物の多い環境では高出力タイプを検討してください。

ただし高出力はペットや隣家への影響を招く可能性もあるため、周囲環境を考慮して選ぶことが大切です。製品説明の数値だけで判断せず、レビューやメーカーのデータも参考にしてください。

設置場所の具体的なポイント

設置は開けた場所の中央、高さは床から50〜150cm程度が一般的に有効です。家具やカーテンから離し、死角ができにくい位置に置きます。出入口近くや害虫の通り道になりやすい場所に複数台を配置すると効果が高まります。

電源やケーブル配線も考慮し、機器が覆われないように注意してください。設置後は数日ごとに観察し、必要に応じて位置を調整します。

複数台配置で効果を広げる方法

一台でカバーできない場合は複数台でゾーン分けする考え方が有効です。対角線上に配置したり、部屋ごとに1台ずつ置くことで死角を減らせます。各機器は同じ周波数だけでなく、異なるモードで運用すると慣れ対策になります。

設置台数を増やす際は電力消費やペットへの影響、隣家への音漏れに注意してください。無闇に増やすのではなく、重点エリアに配慮して設置することが重要です。

日々の運用とメンテナンスの基本

定期的に機器の動作確認を行い、ホコリや汚れで放射部が覆われていないか点検してください。可変モードがある場合は時々モードを切り替えて慣れを防ぎます。電池式は電池切れに注意し、長期間放置しないように管理しましょう。

併せて被害状況を記録し、効果が低下した場合は他の対策に切り替える判断を速やかに行うことが重要です。

超音波で効果が出ない場合の代替対策と業者利用の判断基準

物理的トラップの有効な使い方

粘着シートや捕獲トラップは視覚的に成果が確認でき、発生源の把握にも役立ちます。トラップは害虫の通り道や食べ物の近くに設置し、定期的にチェックして交換してください。複数設置すると捕獲率が上がり、どの場所が侵入口か特定しやすくなります。

トラップは薬剤を使いたくない場所や小さな子どもやペットがいる家庭で特に有効です。設置位置や種類を適宜見直しながら運用すると良いでしょう。

安全な薬剤の選び方と注意点

薬剤を使う場合は、対象害虫に適用のある製品を選び、使用上の注意を守ることが最優先です。児童やペットのいる家庭では低毒性の製剤や忌避剤を選ぶと安全性が高まります。散布や設置の際には換気や保護具の使用を忘れないでください。

また、薬剤は一時的な効果に留まることが多いため、再発防止のための環境整備と併用する必要があります。誤使用を避けるためラベルの指示を厳守してください。

衛生管理で再発を防ぐ方法

害虫の多くは食べ物や水、隠れ場所を求めて発生するため、これらを徹底的に排除することが最も基本的な対策です。食品は密閉容器に保管し、ゴミはこまめに処理します。水たまりや湿気のある場所は乾燥させ、隙間や配管周りを封鎖してください。

定期的な掃除と点検を習慣化することで、再発率は大幅に下がります。衛生管理は超音波と併用することで相乗効果を期待できます。

業者に依頼するべきサイン

以下のような状況では専門業者への依頼を検討してください。

- 発生が広範囲で短期間に拡大している場合

- 自力対策で改善が見られない場合

- 食品取扱施設や衛生基準が求められる場所での発生

- 危険を伴う害虫(ダニ大量発生、病原性のある齧歯類など)の疑いがある場合

業者は原因調査や適切な対処法、再発防止の提案を総合的に行ってくれます。

業者選びのチェックリスト

業者を選ぶときは次を確認してください。

- 資格や許認可の有無

- 事前調査と見積もりの有無

- 使用する薬剤や方法の説明があるか

- アフターフォローや再発防止対策の提示があるか

- 口コミや実績、保証内容

これらを確認することで信頼できる業者を選びやすくなります。

超音波を使うかどうかの決め手と次に取る行動

超音波を導入するかどうかの決め手は、対象害虫の種類、発生規模、設置環境、そして期待する成果の期間で判断してください。小規模で屋内、かつ可変周波数を備えた高品質な機器が使える環境であれば試す価値はありますが、屋外や広範囲の発生、ペットのいる家庭では慎重に検討する方が良いです。

まずは短期の確認手順を行い、効果が見られない場合は衛生管理や物理的トラップなど即効性のある代替策を優先してください。重度の発生や原因が特定できない場合は、早めに専門業者へ相談することをおすすめします。これらを踏まえ、まずは現状把握と優先順位を付けて行動することが無駄を減らす最善策です。