テント内の空気は、健康と快適さに直結します。特に暖房器具を使う時や就寝中は、一酸化炭素や結露、湿気による不快感が起きやすく注意が必要です。本記事では、必要な換気量や簡単なチェック方法、器具別の注意点などを、初心者でも実践しやすい具体的なポイントに分けて解説します。今日からできる換気の工夫を押さえて、安全で気持ちのよいキャンプを楽しみましょう。

テントでの換気をこれだけ守れば安全に快適に過ごせる

テントで安全に過ごすための基本ルールは、空気の入れ替えを定期的に行うことと、暖房器具使用時の注意を守ることです。窓やベンチレーターを使った自然換気を基本に、就寝前やストーブ使用時のチェックを習慣化しましょう。特に密閉しすぎないことが重要です。

夏は蒸れを防ぎ、冬は結露や一酸化炭素のリスク管理を優先してください。具体的には、就寝前に最低15〜30分おきに短時間換気する、暖房器具を使うときは給気口を確保する、睡眠中は一酸化炭素警報器を近くに置くといった対策がおすすめです。家族や同伴者とルールを共有して、安全意識を高めましょう。

必要な換気量の目安

テント内の必要な換気量は人数や活動内容で変わりますが、目安としては大人1人当たり毎時約30〜50立方メートルの換気が望ましいとされています。就寝中や運動後は呼吸量が増えるため、より多めに換気することを心がけてください。

実際にはテントの容積を基に「1時間に1回以上の全換気」を目標にすると分かりやすいです。小型テントなら定期的な窓開けでカバーできますし、大型なら複数箇所の通気口を同時に使って効率的に換気しましょう。暖房器具を使う場合は、さらに換気量を増やす必要があります。

また、気温差や湿度が高いときは結露やカビの原因になりやすいため、短時間でも頻繁に換気することが有効です。目に見える汚れやにおいが出たら早めに換気を行い、換気の習慣をつけることが快適さの維持につながります。

ストーブ使用時の換気ルール

テント内でストーブを使う場合は、必ずメーカーの使用説明を守り、給気経路を確保してください。密閉空間で燃焼すると一酸化炭素が発生する恐れがあるため、換気扇や通風口を常時開けることが重要です。

具体的には、ストーブの近くにある給気口と対角線上の排気口を開け、自然な空気の流れを作ります。燃焼音や炎の色がいつもと違う、気分が悪くなる、といった変化があれば直ちに使用を中止して換気を行ってください。燃料の給油や点検は消火後に行い、換気が十分であることを確認してから再点火しましょう。

また、就寝時にストーブを切るか低出力に設定するのが原則です。どうしても使用し続ける場合は、一酸化炭素警報器を近くに設置し、予備の換気手段を確保してください。

就寝時に行う簡単な換気チェック

就寝前には必ず以下の簡単チェックを行ってください。1) ベンチレーターや窓が適切に開いているか、2) 暖房器具の消し忘れがないか、3) 一酸化炭素警報器の電源と音量が正常か、です。

特に就寝中は無意識に深く眠るため異変に気づきにくくなります。換気口は少し開けた状態を保ち、外気の冷たさが気になる場合は寝袋や衣類で調節すると安心です。寒さ対策と換気は両立させることが大切です。

目で見てわかる結露や、異臭、頭痛やめまいなどの症状がないかを出発前に確認し、あれば早めに換気や休息をとりましょう。チェックリストを紙やモバイルで共有して、グループ全員で確認する習慣をつけると安全性が高まります。

一酸化炭素を早期に察知する方法

一酸化炭素(CO)は無色無臭で危険ですが、早期に察知するために一酸化炭素警報器をテント内に設置することが有効です。電池式の携帯型モデルが多く、就寝時は頭元から1〜2メートル離れた位置に置くのが望ましいです。

警報器以外では、体調の変化にも注意してください。頭痛、吐き気、めまい、集中力低下などが出た場合は換気を行い、必要なら屋外に避難して医療機関に相談してください。ただし、症状は個人差があるため警報器に頼ることが最も確実です。

定期的に警報器の動作確認を行い、電池残量や有効期限をチェックする習慣をつけましょう。複数人でのキャンプなら、警報器を複数個設置していると安心度が高まります。

結露を減らす湿度管理の基本

結露対策の基本は、テント内の湿度を下げることと温度差を小さくすることです。濡れた衣類やテント内に持ち込む水分を減らし、調理時は風上に換気口を作るなどの工夫で湿気源を抑えましょう。

乾燥剤や吸湿シートを活用するのも有効です。夜間は寝袋やマットで体温を保持してテント内の冷却を抑え、通気を少し確保することで結露を減らせます。結露が発生したらタオルで拭き取り、完全に乾かしてから片付けることがカビ予防になります。

また、テントのフライやグランドシートの設置方法を工夫して外気と内気の温度差を緩やかにすると、結露の発生を抑えられます。定期的な換気と乾燥を習慣にすることが重要です。

テント内の空気の流れと換気の基本

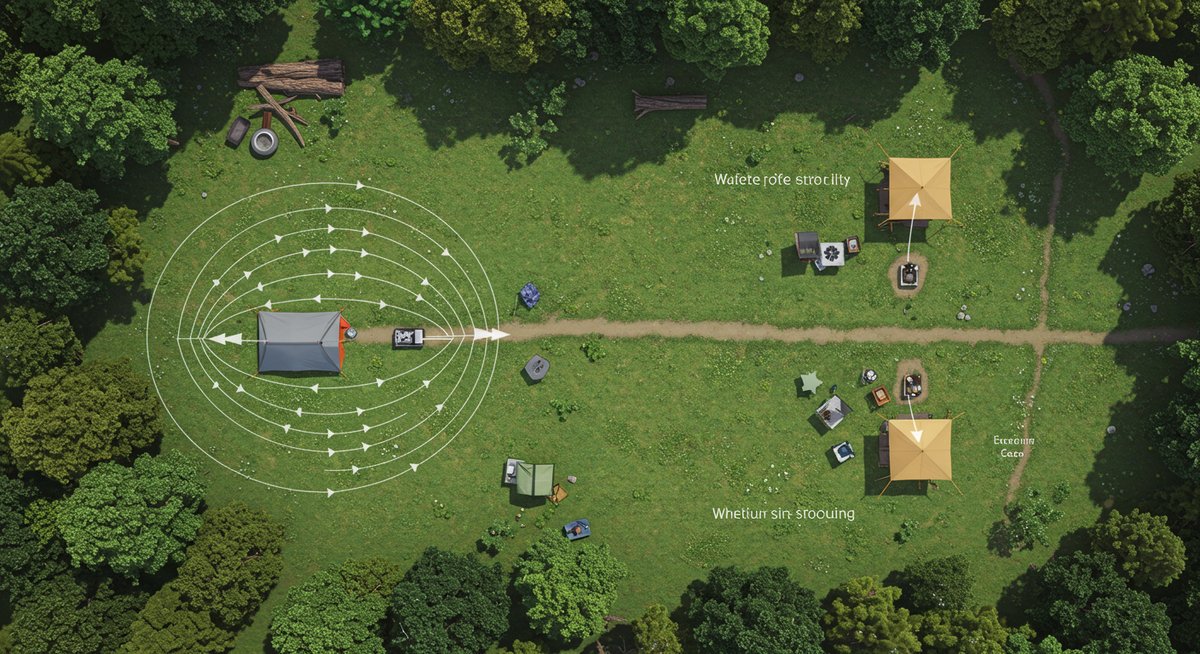

テント内の空気は、給気口から入り排気口へと流れることで入れ替わります。効率よく換気するには、空気の入り口と出口を確保し、温度差や風向きを利用して自然な流れを作ることがポイントです。計画的な通気経路を設けるだけで大きく改善します。

空気の動きは季節や天候で変わるため、固定観念に頼らずその場で確認し調整する習慣をつけましょう。簡単な観察と実践で、快適なテント環境を作れます。

ベンチレーターと通風口の役割

ベンチレーターや通風口は、外気を取り入れ湿気や熱を排出するための基本装置です。高い位置にあるベンチレーターは暖かい空気を逃がし、低い位置の通風口は冷たい空気を取り入れる役割を担います。

テント設営時にはこれらを意識して配置し、対角線上に開けることで効率的な通気経路ができます。雨天時は防水フラップを利用して濡れを防ぎつつ通気を確保してください。

定期的にメッシュ部分のゴミやほこりを掃除しておくと、通気性能が落ちず快適性を保てます。キャンプごとに点検する習慣をつけましょう。

自然換気と機械換気の特徴

自然換気は風や温度差を利用して静かに空気を入れ替える方法で、電力不要なのが利点です。ただし風が弱いと効果が落ちる点に注意が必要です。

機械換気はファンや換気扇を使って安定した換気ができ、特に密閉気味の大型テントや寒冷地で有効です。電力が必要でバッテリー管理が課題になるため、長時間使用する場合は予備電源を用意してください。

状況に応じて両者を使い分けるのが現実的な対策です。

温度差が生む空気の動き

温かい空気は上昇し、冷たい空気は下降するという性質を利用すると自然な換気が生まれます。テント内では上部のベンチレーターを開けることで暖かい空気を逃がし、下部の通風口から新鮮な空気を取り入れられます。

朝晩の温度差が大きい時は窓やフライを微調整して、結露や急な冷え込みを抑えると快適です。小まめな換気で温度ムラを少なくすることが安全面でも役立ちます。

風向きが換気に与える影響

風向きは換気の効率を大きく左右します。風上に給気口を設けるとより多くの外気を取り入れられ、風下に排気口を設けると空気が抜けやすくなります。設営時に風向きを確認して通気経路を調整しましょう。

また、突風や強風時は入口を狭くしてテントの安定を優先し、内部の換気は上部のベンチレーターで行うなど安全第一で対処してください。

通気経路を作るシンプルな方法

手軽な通気経路の作り方は、入口のメッシュと上部のベンチレーターを開け、対角線上に小さな排気口を確保することです。これだけでも風が弱い日でも空気が動きやすくなります。

また、調理時には風上側に給気口を確保し、風下側に排気口を作るとにおいと湿気を効果的に追い出せます。簡単な配置変更で換気性能が大きく向上します。

暖房器具を使う時の換気と安全対策

暖房器具は快適さを大きく高めますが、使用時の換気と安全対策が必須です。燃焼系の器具を使う場合は給気と排気を確保し、異常時の対応手順を事前に確認しておきましょう。電気式なら配線とバッテリー管理に注意してください。

周囲の可燃物から距離を取り、器具の定期点検を行い、燃料の取り扱いは取扱説明書に従って行うことが基本です。事故防止のための簡単な習慣を身につけましょう。

石油ストーブ使用時に守るべき手順

石油ストーブを使う場合は、点火前に給気口を確保し、床に燃料が落ちていないか確認してください。給油は必ず屋外で行い、冷めてから行うことが安全です。

使用中は定期的に換気を行い、異臭や煙、炎の色が変わった場合は直ちに消火して換気してください。消火後も十分に換気を続け、再点火は十分に確認してから行いましょう。

子どもやペットが近づかないようガードを設け、倒れ防止対策も忘れずに行ってください。

薪ストーブや焚き火での換気注意点

薪ストーブや焚き火は大量の煙や煤(すす)、一酸化炭素を発生するため、テント内で使う場合は特に注意が必要です。専用の煙突や排気経路を確保し、屋外での焚き火は風向きと周囲の安全確保を優先してください。

煙がテント内に入ると健康被害を招く恐れがあるため、煙の流れを常に確認し、必要なら位置を移動するか中止してください。火の取り扱いは確実に火消しと片付けを行い、安全を最優先にしましょう。

ガスヒーター使用時の換気ポイント

ガスヒーターは燃焼ガスが発生するため、十分な給気を確保することが重要です。ホースの接続やガス漏れの点検を行い、異音やにおいがする場合は使用を中断してください。

屋外でのガス缶交換や予備のガス缶の保管場所にも注意し、直射日光や高温を避けて保管しましょう。使用中は定期的に換気し、一酸化炭素警報器を併用すると安心です。

一酸化炭素警報器の選び方と設置場所

一酸化炭素警報器は携帯性と感度、電池寿命で選ぶとよいです。テント使用に適した軽量モデルや防滴仕様のものを選ぶと安心です。設置は就寝位置から1〜2メートル離れた床から少し上の位置が目安です。

複数人での使用時はグループの人数やテントの広さに応じて複数個設置することを検討してください。定期的な動作確認と電池交換を習慣にしましょう。

夜間の暖房使用時にするべきチェック

夜間に暖房を使う時は、就寝前に給気口の確認、警報器の動作確認、暖房器具の安定設置を行ってください。寝ている間の燃料残量や異常音にも注意を向けられるよう配置を工夫しましょう。

寒さが気になる場合は暖房を弱めに設定し、寝袋や衣類で寒さ対策を補うと安全です。万が一に備えてすぐに外に出られる通路を確保しておくことも大切です。

季節や天候ごとの実践的な換気テクニック

季節や天候によって換気の方法は変わります。冬は結露と寒さ対策、夏は蒸れと虫対策、雨天や強風時は濡れを防ぎつつ通気を確保する工夫が必要です。状況に応じた柔軟な対処が快適さと安全を保つ鍵になります。

事前に天気予報を確認し、必要な装備や換気計画を準備しておくと安心して対応できます。

冬キャンプでの結露対策と換気の工夫

冬は室内外の温度差が大きく、結露が起きやすくなります。結露対策としては、フライの張り方で外気との空間を確保し、ベンチレーターを上部に開けて暖かい空気を逃がすのが有効です。

また、濡れた衣類はテント内に持ち込まず、乾燥させる工夫をしましょう。就寝時は湿気をためないために短時間でも頻繁に換気を行い、吸湿シートを活用して湿度を下げると効果的です。

夏場の蒸れ対策と通気のコツ

夏はメッシュパネルを最大限に活用し、風通しを良くすることが基本です。天井近くの高い位置に通気口を作ると熱気が抜けやすくなります。

夜間は外気温が下がることを利用して、窓や入口を開けて寝ると快適です。虫対策としてはメッシュ越しの通気を保ちつつ、出入口は必要に応じて閉めると良いでしょう。

雨や雪の日に濡らさず換気する方法

雨や雪の日はフライやオーバーハングを利用して、直接濡れないようにしながら通気口を確保します。高い位置のベンチレーターは雨の侵入を防ぎつつ排気が可能です。

入口は少しだけ開け、フラップで雨水が入りにくい角度を作ると安全に換気できます。雪が遮断する場合は定期的に除雪して換気経路を確保しましょう。

強風時に安全に換気するやり方

強風時はテントを安定させることが最優先です。大きく開けると煽られて危険なので、上部の小さなベンチレーターだけを開けて換気を行ってください。

風上側は閉じて風圧を減らし、風下側に小さな排気口を設けると安全です。強風が続く場合は換気よりも避難を検討することも必要です。

高地や寒冷地での換気の注意点

高地や寒冷地では気圧や酸素濃度が変わるため、換気は慎重に行ってください。薄い空気の中での暖房器具使用は一酸化炭素中毒のリスクが増すため、換気量を十分に確保する必要があります。

就寝時の保温対策を十分にした上で、短時間でも頻繁に換気して酸素濃度と湿度を管理してください。体調変化に敏感になり、無理をしないことが重要です。

今日から実践できるテント換気チェックリスト

- ベンチレーターと通風口が機能しているか確認する

- 暖房器具の燃焼状態と給気経路を点検する

- 一酸化炭素警報器の動作と電池残量を確認する

- 就寝前に窓や換気口を少し開ける習慣をつける

- 濡れた衣類や調理で発生する湿気をできるだけ外で処理する

- 強風・雨・雪時の換気方法を事前に決めておく

- 高地では短時間でも頻繁に換気し、体調を確認する

このチェックリストを出発前と就寝前に短時間で確認するだけで、テント内の安全と快適さを大きく向上できます。