焚き火を楽しみたいけれど専用シートがない、あるいは代用品で済ませたい――そんなときに気になるのが「安全に使えるかどうか」です。ここでは、代用品ごとの特性や設置手順、火災や被害を防ぐ具体的な対策を、実践的でわかりやすくまとめます。初心者でも判断しやすいチェックポイントや、購入・自作のコスト比較までカバーしているので、用途や予算に合わせた安全な選び方が分かります。

焚き火シートの代用で失敗しない安全な選び方

導入としての基礎知識や選び方のポイントを押さえることで、焚き火周りのトラブルを減らせます。代用品を選ぶ際は「耐熱温度」「断熱性」「飛び火・スパッタ対策」「設置しやすさ」の四点をまず確認してください。特に野外では地面の素材や周囲の可燃物が影響するため、シートの耐性だけで判断しないことが重要です。

また、使用シーンを明確にすることも大切です。直火の下に置くのか、ペグや重石で固定して風対策をするのか、焚き火台の周囲に敷くのかで必要な性能が変わります。迷ったら耐熱温度が高く、断熱性のある素材を選んでおくと安全マージンが増えます。次項からは具体的な代用品ごとのおすすめやNGケース、簡単な見抜き方を紹介します。

即戦力の代用品と用途別のおすすめ

焚き火シートの代用品として即戦力なのは、カーボンフェルトやガラス繊維シート、シリコンコート付きの耐熱シートです。これらは高温に強く、スパッタや灰による穴あきが起こりにくいため、直火や焚き火台の下に敷く用途に向いています。特にカーボンフェルトは断熱性が高く、地面への熱移動を抑える点で優れています。

軽い使用や短時間のキャンプなら、厚手の金属トレーやアルミ複合素材でも代用できます。ただしアルミは引き裂きに弱く、高温で反射して火の回り方が変わることがあるため、風や薪の配置には注意が必要です。レンガや耐火石は熱を受け止めやすく安定感がありますが、直に敷くと地面への圧力や排水性の問題が出るため、設置場所の選定が重要です。用途別に選ぶと、安全性と使い勝手のバランスが取りやすくなります。

代用を使ってはいけない典型的なケース

燃えやすい布や薄手のプラスチック、段ボールなどは絶対に直火側に置かないでください。これらは引火や溶融のリスクが高く、周囲への延焼を招きやすいです。特に風が強い日や乾燥した場所では、小さなスパッタでも点火源になります。

屋内やテントのすぐ近くでの使用も避けてください。たとえ耐熱素材を敷いていても、反射熱でテント側面が過熱したり、火の粉が飛んで穴を開けたりする危険があります。また、湿った土に直接敷いて熱がこもると、土の中の有機物が加熱されて思わぬ発火につながることがありますので、不安がある場合は地面の状態も確認してください。

耐熱性と断熱性を簡単に見抜く方法

耐熱温度の確認は必須です。製品に耐熱温度が明記されているかをまずチェックしてください。明記がない製品は焚き火の直下で使うのは避けるべきです。表示がある場合でも、実際の使用温度(薪の直下は800℃近くになることも)と用途を照らし合わせることが必要です。

断熱性は厚みと素材構造で判断できます。多層構造やフェルト状の繊維は断熱効果が高めです。また、軽く押してみて熱を伝えにくければ断熱性が期待できます。小型のバーナーで短時間加熱して変化がないか試すのも一つの手ですが、屋外で行い安全性を確保してください。記載スペックと実感の両方で判断すると失敗を減らせます。

シートサイズと設置の守るべきルール

シートは焚き火台や薪のサイズに対して十分な余裕を持たせて選びます。最低でも焚き火台の周囲30cm以上は覆えるサイズが望ましく、火の飛び散りや薪の転落に備えられます。大きすぎる場合は風でめくれるリスクがあるため、固定方法も考慮してください。

平坦で排水の良い場所に設置し、傾斜がある場所ではシートが滑らないようにペグや重石で固定します。また、周囲に落ち葉や細枝などの可燃物が置かれていないことを必ず確認してください。シートの端が地面に密着していないと火の粉が下に入り込みやすくなるため、設置時は隙間ができないように注意しましょう。

灰やスパッタ対策で被害を減らすコツ

灰受けを用意しておくと、シートの表面に灰や燃え残りが直接落ちるのを防げます。小さな金属製トレーを中央に置き、そこに薪を置くことでシートのダメージを抑えられます。火の粉が飛びやすい燃料(松など)を使うときは、より耐熱性の高い素材を選んでください。

また、使用中に定期的に周囲の灰や燃えかすを払い落とすのが有効です。スパッタで小さな穴が開いた場合、テープなどで応急処置するよりもその部分の使用を止め、新しい位置に交換する方が安全です。小まめなメンテナンスでシートの寿命と安全性を保てます。

万一に備える消火と周囲管理の基本

必ず消火用具を手元に用意してください。水バケツ、消火用のスプレー、消火器など状況に応じた選択が必要です。火が大きくなった場合は周囲に水を均等にかけ、風下に回らないように注意して消火してください。

周囲管理としては、焚き火の風上に人やテントを置かない、燃えやすいゴミを近くに置かない、就寝前には完全に消火して灰が冷めるまで放置しないといった基本を守ることが重要です。万が一の延焼に備えて避難経路を確認しておくと安心です。

代用品ごとの特徴と使いどころ比較

代用品ごとに特性が異なるため、用途に合わせた選択が求められます。ここでは代表的な素材を比較し、向いている場面や注意点を簡潔にまとめます。選ぶ際は「耐熱性」「断熱性」「耐久性」「取り回しやすさ」の四つの観点で比較するとわかりやすくなります。

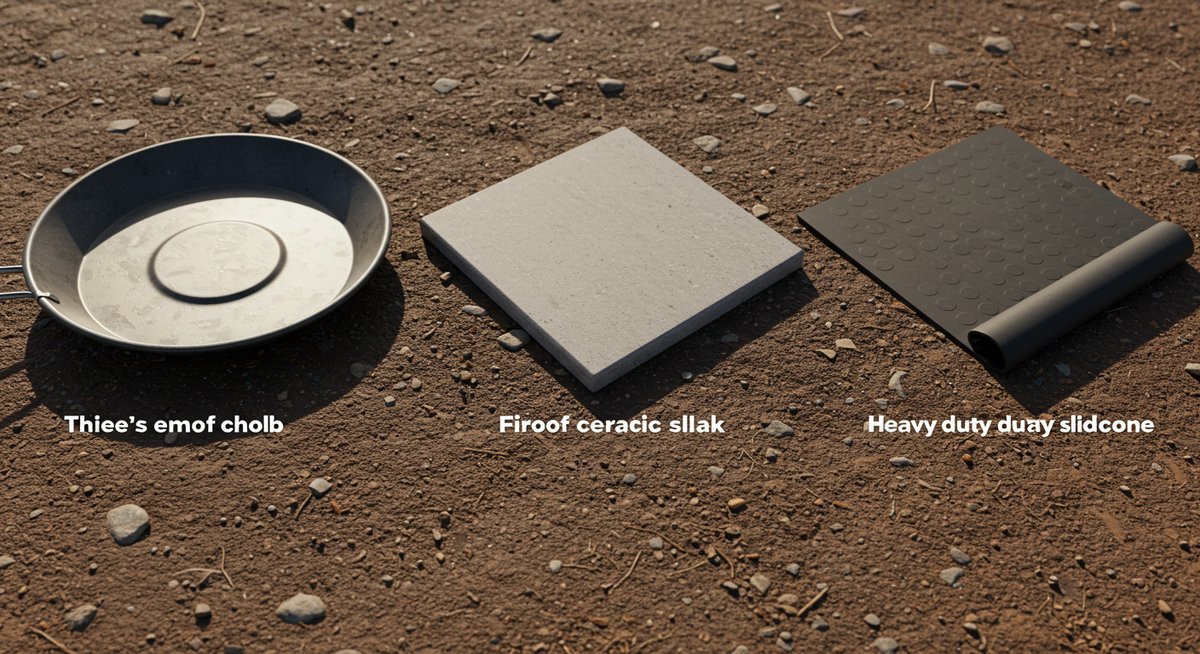

簡単にまとめると、カーボンフェルトやガラス繊維は直火向け、シリコンコートはメンテが容易で扱いやすい、アルミ系は軽量で反射熱に注意、レンガや耐火石は安定性重視で設置条件に制約が出る、といった違いがあります。次のセクションで各素材を詳しく見ていきましょう。

カーボンフェルトの強みと向いている場面

カーボンフェルトは断熱性に優れ、熱を受けても地面へ伝わりにくいという強みがあります。そのため、芝生や可燃性の高い地面で焚き火をするときに特に向いています。薄手の金属シートよりも熱によるダメージが少なく、火の熱を分散しやすい点が魅力です。

扱いは比較的簡単ですが、繊維の密度や厚みによって性能差が出ますので、用途に合わせて厚手のものを選ぶと安心です。水に濡れると多少性能が変わる場合があるため、長時間の使用や湿気の多い季節は乾燥状態を確認してから使ってください。

ガラス繊維スパッタシートの利点と注意点

ガラス繊維スパッタシートはスパッタ(火花飛び)の耐性が高く、細かい火の粉から素材自体を守るのに適しています。薄手でもスパッタで穴が開きにくく、焚き火周りの飛び火対策として有効です。また耐熱温度が高い製品が多く、短時間の高温にも対応できます。

注意点としては、縁がほつれると繊維が散ることがあるため、端処理がしっかりされた製品を選ぶことが重要です。皮膚に触れると刺激を感じる人もいるため、取り扱いには手袋などの保護具を使うことをおすすめします。

シリコンコート付きシートの耐久性と手触り

シリコンコート付きシートは表面がコーティングされているため、汚れや水分が染み込みにくくメンテナンスが楽です。手触りは柔らかく折りたたみやすいので持ち運びに優れており、収納スペースを節約したいキャンパーに向いています。

耐久性はコーティングの厚さと素材基布の強度で決まるため、安価なものは長期間の直火使用でコーティングが劣化することがあります。直火の真下に置く場合は耐熱温度を確認し、表面に溶融の痕がないか定期的にチェックしてください。

アルミホイルや金属トレーの限界と工夫

アルミホイルや薄い金属トレーは手軽に入手でき軽量ですが、耐久性と断熱性に限界があります。アルミは高温で変形しやすく、強い火力や長時間の焚き火には向きません。また反射熱で薪の燃え方や周囲の温度が変わることがあるため注意が必要です。

工夫としては、アルミ系の上に耐熱マットを重ねる、中央に厚手のトレーを置いて直接の熱集中を避けるといった対策が有効です。完全な代用品としてはやや心許ないため、短時間の使用や補助的な用途に限定するのが無難です。

レンガや耐火石の敷き方と危険性

レンガや耐火石は熱を受け止める力があり、安定した土台を作るのに適しています。直火台の周囲に敷いて転倒防止や反射熱の軽減に使えます。ただし、石材は熱を蓄えるため、使用後も長時間高温を保ちうる点に注意が必要です。

平らで安定した地面を選び、隙間があると灰や火の粉が下に入るため、密に並べることが重要です。また、土台が不均一だと石同士がずれて倒れる危険があるので、敷き方に手間をかけて固定することをおすすめします。

100均やホームセンター製の実用性評価

100均やホームセンターで手に入る耐熱シートやトレーは価格面で魅力的ですが、スペック表示があいまいなものも多く、耐熱温度や寿命が不明確な場合があります。短時間の補助用途や軽い焚き火には使えますが、直火の下に長時間置くのは避けた方が安全です。

購入時は耐熱温度や素材表示をよく確認し、レビューや実物を触って厚みや強度をチェックしてください。必要に応じて、これらを補強して使う方法(重ね張り、金属トレー併用など)を検討すると良いでしょう。

実際に設置する時の手順と安全チェック

設置前の準備とチェックをしっかり行うことで、トラブルを未然に防げます。ここでは設置前の確認項目、シートの配置方法、固定の仕方、使用中の温度管理、使用後の片付けまで、実践的な手順を段階的に説明します。順序を守ることで安全性がぐっと高まります。

設置前に確認する地面の状態と周辺条件

まず地面が平坦で安定しているか、枯れ葉や枝など可燃物が近くにないかを確認してください。湿った土は熱で蒸気が発生してシートの裏側にダメージを与えることがあるため、排水性の良い場所を選ぶのが望ましいです。

次に風向きや風の強さをチェックします。強風時は火の粉が飛びやすく、シートそのものがめくれるリスクがありますので、風が弱まるまで設営を控えるか、しっかり固定できる場所を選んでください。周囲に人やテントがないことも必ず確認しましょう。

シートの置き方と中心位置の決め方

シートは焚き火台や薪の中心がシートの中央に来るように配置します。中心をずらすと端から火が落ちた際にシート外の地面が危険に晒されます。シートの角や端がめくれないように平らに伸ばし、しわや段差がないようにします。

もし直火を行う場合は、薪を置く位置に金属トレーや小さな石を置いて熱集中を避けると良いでしょう。シートの周囲に十分な余白(少なくとも30cm以上)を確保して、飛び火に備えてください。

固定方法と風や斜面への対策

シートの固定にはペグ、土のう、小石、重りなどを使います。地面が柔らかければペグで四隅を固定し、斜面では上側に重しを置いてシートが滑り落ちないようにします。金属製の重しを使う場合は、熱が伝わらないように一工夫してください。

風対策としては、風上側に低い防風壁を作るか、風が強いときは焚き火を小さく保ち短時間で済ませると安全です。固定具を使うときは、ペグが飛び出してつまずかないよう視認性を高めることも忘れないでください。

落下した薪や火の飛び散りへの対応策

薪が落下しやすい場合は、焚き火台の周囲に低い囲いを作るか、薪を積む際に安定性を考えて配置してください。火の飛び散りが頻繁に起こる場合は、燃えにくい薪(広葉樹の乾燥材など)に切り替えることを検討します。

また、予備の金属トレーや小さなスコップを手元に置いておくと、落ちた薪や燃えかすを素早く移動させられます。火が大きくなりすぎたと感じたら無理をせず小まめに消火・整火することが大切です。

使用中に注意すべき温度変化の目安

シート表面や周辺の温度上昇に注意してください。直接手で触れて熱いと感じるレベルであれば、地面側への熱伝導も進んでいる可能性があります。目安として、素手で長時間触れられない温度になったら一度火を小さくするか休止を検討してください。

煙や異臭が出る場合はシートが過熱しているサインです。その場合は速やかに火を弱め、必要であれば消火してシートの状態を確認してください。異常があれば使用を中止して交換することが安全です。

使用後の消火確認と灰の片付け手順

完全に消火するまで水で確実に冷ますことが基本です。灰が冷めるまで触れないようにし、手袋やスコップを使って安全に移動してください。水をかけた後も内部で残熱があることがあるため、触っても冷たいことを確認してから撤収します。

灰は燃え残りが完全に消えていることを確認してから処分してください。可燃ごみとして出す際は自治体のルールに従い、金属トレーなどは別に洗浄して乾かしてから保管すると長持ちします。

購入と自作のどちらが得かコストと性能で判断

代用品を選ぶ際、購入と自作のどちらが得かは「頻度」「予算」「求める性能」によって変わります。頻繁に焚き火をするならば信頼できる既製品への投資が安全で長期的にはコストパフォーマンスが良くなることが多いです。一方、たまにしか使わないなら自作や安価な代用品で十分な場合もあります。

自作する場合は素材選定と仕上げが性能を大きく左右します。次のセクションでは購入先の選び方や自作の注意点、メンテ法など実践的な情報を紹介します。

どこで買うか 100均から専門店までの選び方

購入先は用途と品質に応じて選びます。100均は初めて試す入門用として便利ですが、長期使用や直火の用途には専門店やアウトドア用品店で耐熱スペックが明示された製品を選ぶ方が安心です。オンラインならば製品レビューやスペック比較がしやすく、耐熱温度や素材の情報を確認して選べます。

専門店ではスタッフに使用シーンを相談できる利点もあります。価格だけでなく保証やアフターケア、交換パーツの有無もチェックすると良いでしょう。

選ぶべき素材とスペックの目安

耐熱温度は少なくとも300〜400℃以上、直火用途なら500℃以上を目安にすると安全マージンが取れます。断熱性は厚みや多層構造、素材(フェルト系やガラス繊維)で判断してください。耐久性は擦れやスパッタに対する強さも重要ですので、実際の使用レビューを参考にしましょう。

また、洗浄性や折り畳みのしやすさも日常の使い勝手に影響します。購入前に折りたたんだ状態の厚みや収納サイズも確認してください。

自作で安全に作るための材料と工程

自作する場合は、耐熱素材(カーボンフェルト、ガラス繊維布など)を基布にして、耐熱コーティングやアルミ層を重ねる構成が基本です。縫製や端の処理はほつれ対策として重要で、耐熱用の糸やバインディングを使うと安全性が上がります。

作業は換気の良い場所で行い、素材の取り扱いに手袋やマスクを使ってください。強度を上げるために複数層に重ね、中央部に金属トレーを組み合わせると実用性が高まります。

100均を強化して安全性を上げる方法

100均の耐熱シートを使う場合は、下に金属トレーや厚手のレンガを敷いて熱集中を防ぐ方法が有効です。さらに、重ねて複数枚使うことで断熱性を上げることができます。端の補強には耐熱テープやアルミテープを使用するとほつれやほころびを軽減できます。

ただし、これらはあくまで応急処置です。高温の直火が想定される場面では専門の耐熱シートを使う方が安全です。

洗濯やメンテで寿命を伸ばす実践テクニック

表面についた灰や泥は乾いてからブラシで落とすと生地を傷めにくくなります。水洗いが可能な素材は淡い洗剤で手洗いし、直射日光を避けて陰干しするとコーティングの劣化を抑えられます。汚れがひどい場合は部分的に洗浄して乾かすと寿命が延びます。

保管時は湿気を避けて折り目を広げた状態で保管すると、ひび割れやコーティング剥がれを防げます。

廃棄時の扱いとリサイクルのヒント

素材によっては自治体の分別ルールに従う必要があります。金属部品は金属ごみ、耐熱繊維は燃えないごみ扱いとなることが多いので事前に確認してください。再利用できる部分(金属トレー、ペグなど)は別に保管して再利用すると資源の無駄を減らせます。

コーティングが剥がれた布地は、切って耐熱パッドや作業台の敷物に再利用するなどの方法もあります。

焚き火シートの代用を選ぶ時に覚えておきたいポイント

代用品を選ぶ際は「用途(直火・周囲保護)」「耐熱温度」「断熱性」「耐スパッタ性」「設置性(固定しやすさ)」の五点を軸に判断してください。頻繁に使う場合は初期投資として信頼できる製品を選ぶと安心ですし、短期利用なら手軽な代用品を補強して使う方法も有効です。

何より大切なのは予防の姿勢です。消火用具の常備、周囲の整理、風や地面の状態の確認といった基本を徹底することで、代用品を使う場合でも安全に焚き火を楽しむことができます。