川や池で見かける大きな魚に不安を感じる方も多いでしょう。特に雷魚は子どもやペットとの水辺の楽しみ方にも影響します。

この記事では雷魚の危険性、環境への影響、安全対策、法規制、地域での取り組み、アウトドア時の応急処置までをわかりやすくまとめます。初めて遭遇したときの不安を減らし、安心してアウトドアを楽しむための具体的な行動を知ってください。

キャンプや登山、海水浴などアウトドアを楽しむときの必需品!一つ持っておくと安心

雷魚の危険性について知る

雷魚についての基本的な危険性を知ることで、遭遇時の対応が変わります。見た目は大きくて力が強いため接し方に注意が必要です。

毒や刺の有無

雷魚は一般に毒や刺を持たない淡水魚です。噛む力や鱗の硬さで怪我をさせることはありますが、毒性による致命的な危険は基本的にありません。ただし、釣った後の処理や皮膚の切り傷は感染リスクを伴うため注意が必要です。

釣り針を外す際や素手で触るときは手袋を着用し、出血がある場合は速やかに流水で洗い、消毒して包帯をしてください。魚体に触れた後は手を洗い、傷が悪化するようなら医療機関を受診してください。

人への攻撃性

雷魚は通常、積極的に人を攻撃する魚ではありません。主に小魚やカエルなどを捕食するため、追いかけてくることは稀です。ただし、産卵期や縄張り意識が強い個体は防御的な行動を示すことがあります。

岸辺で不用意に近づいたり、手を入れて餌を与えたりすると威嚇行動や掴むような挙動が見られるため、距離を保つことが重要です。特に子どもやペットが近づかないよう注意してください。

漁具や釣り中の事故リスク

雷魚は引きが強く、急にジャンプしたり暴れたりするため釣り場での事故が起きやすい魚です。バランスを崩して転倒したり、釣り針で手を傷つけるリスクがあります。

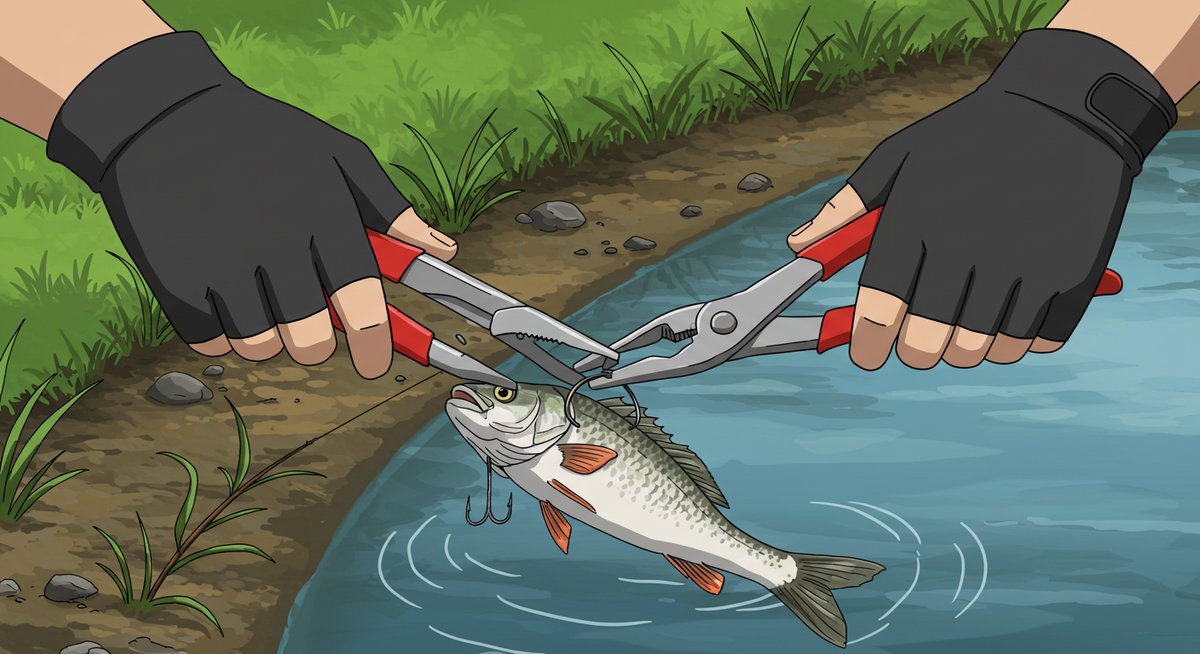

対策としては次の装備が有効です。

- グリップ力のある長靴やライフジャケット

- 切れにくいグローブ

- 口に掛かった針を安全に外せるプライヤー

これらを用意して、無理に素手で扱わないようにしてください。

生息地での接近注意点

雷魚は水草の多い浅瀬や流れの緩い池沼を好みます。こうした場所では急に姿を現しやすいため、歩行時に足元や周囲をよく確認することが大切です。

観察時は岸から望遠で見る、または長めの棒やランディングネットを使って距離を保つと安全です。夜行性に近い行動パターンのため、夕方以降や薄暗い時間帯の接近は避けるのが無難です。

雷魚が人や環境にもたらす影響

雷魚は在来種に影響を与える場合があり、生態系や人の活動に影響を及ぼすことがあります。どのような影響が考えられるかを整理します。

生態系への影響

雷魚は大型の捕食魚であるため、小魚や両生類を大量に捕食すると地域の食物連鎖に変化をもたらします。特に在来種が減少すると、藻類の増加や水質変化を招くことがあります。

外来個体が持ち込まれた場合、競合や交雑によって固有種の減少を加速させる恐れがあります。生態系バランスを保つためには、生息地の調査や管理が重要です。

感染症や寄生虫のリスク

雷魚は寄生虫や細菌を宿すことがあり、特に生食や不適切な処理を行うと感染の危険があります。傷口に触れた場合の感染リスクも無視できません。

安全対策としては調理前に十分に加熱する、扱うときは手袋を着用する、切り傷がある場合は直接触らないといった基本的な衛生管理を徹底してください。

ペットや放流による問題

個人が飼育していた雷魚を野外へ放流すると、外来化や個体数増加を招くことがあります。これにより在来種への影響や漁業資源の競合が起きる可能性があります。

ペットとして飼育する場合は最終的な引き取り先を確保し、安易に自然へ戻さないようにしてください。地域の引き取り制度や動物園・水族館に相談する方法もあります。

経済的被害の可能性

雷魚の増加は漁業やレクリエーションに影響を与え、漁獲量の減少や魚種構成の変化を通じて経済的損失を引き起こす場合があります。また観光地では危険視されることで来訪者が減る懸念もあります。

被害を抑えるためには生息調査や管理計画、地域での啓発活動が有効です。支援制度や助成を活用した対策も検討されます。

雷魚と遭遇したときの安全対策

水辺で雷魚に遭遇した際の安全対策を事前に知っておくと落ち着いて対処できます。距離を保ち、適切な装備でリスクを減らしましょう。

近づかないための観察ポイント

雷魚の生息しやすい環境を把握すると不用意に近づくリスクを減らせます。水草の茂る浅瀬、流れの緩い池の縁、倒木周りは特に注意が必要です。

観察時には静かに岸から見る、双眼鏡や望遠鏡を利用する、足元を確認しながら歩くといった基本動作を守ってください。複数名で行動する場合は互いに声を掛け合い、安全圏を保つと安心です。

釣行時の装備と注意点

釣りに行く際は適切な装備で安全性を高めます。必須のアイテムは以下の通りです。

- ライフジャケット

- 滑りにくい靴

- 耐切創グローブ

- プライヤーやランディングネット

実際に魚が掛かった場合は無理に引き上げず、フィッシュグリップやネットで対応してください。人が転倒しないよう足場の確保も重要です。

万が一噛まれた・傷を負った場合の応急処置

噛まれたり引っかかれたりした場合は次の手順で対処してください。

- 傷口を流水で十分に洗う

- 汚れを取り除き、消毒薬で消毒する

- 出血が止まらない場合は圧迫止血を行う

- 炎症や発熱、痛みが増す場合は医療機関を受診する

釣り場での応急処置セットを常備しておくと安心です。特に深い咬傷や異物が残っている場合は専門の処置が必要になります。

子どもやペットといるときの対策

子どもやペットがいる場合は常に目を離さないことが大切です。水辺では浮き輪やライフジャケットを着用させ、岸から手を出させないように注意してください。

ペットはリードを付けて岸辺への突入を防ぎ、餌を与えないようにします。教育として水辺での危険行動を事前に伝えておくと、万が一のときに冷静に行動できます。

雷魚と法規制・ルールの確認

雷魚に関する法規制や地域のルールを確認すると、適切な対応や飼育ができます。違反すると罰則や行政指導を受けることがあります。

飼育や移動の規制

一部の地域では外来生物の規制対象となっている場合があり、飼育や移動、放流に制限があります。購入や譲渡の際は地域の条例や国の外来種リストを確認してください。

飼育する場合は逃げ出さない工夫をし、終生飼育ができない場合は引き取り先をあらかじめ用意しておくことが求められます。安易な放流は法律違反となることもあります。

漁業・釣りのマナーとルール

漁業関係のルールは地域ごとに異なります。漁業権のある場所や禁漁区、禁漁期間には注意が必要です。釣り場ではゴミを持ち帰る、針の扱いに注意する、他の利用者とトラブルを避けるといった基本マナーを守ってください。

雷魚の取り扱いについても地元の漁協や管理者の指示に従うことが望ましいです。

発見時の通報先や対応窓口

外来や有害と考えられる個体を見つけたときは、自治体の環境担当窓口や漁業協同組合に連絡してください。写真や場所、採取の有無などを伝えると対応が早まります。

迅速な通報は生態系被害の拡大防止につながります。必要に応じて専門機関が調査・回収を行います。

地域ごとの注意喚起情報

地域によっては注意喚起や駆除活動、観察会などの情報が出されています。各自治体のホームページや掲示板、漁協の案内を定期的に確認すると最新情報を得られます。

参加型の監視活動や講習会に参加すると、地元の実情を理解しやすくなり、協力体制が作れます。

雷魚対策の実践ガイド

実践的な対策を行うことで被害を減らし、地域の水環境を守ることができます。個人と地域が協力して取り組むことが重要です。

生息地での予防活動例

予防活動には以下のような取り組みがあります。

- 定期的な生息調査の実施

- 水草管理や生息環境の改善

- 啓発ポスターや情報発信

これらは地域での協力が必要です。専門家や行政と連携して計画的に進めると効果が上がります。

釣り人ができる被害軽減策

釣り人は次の点に気を付けると被害を抑えられます。

- 捕獲後の適切な処理と移動の禁止

- 針や糸などのゴミを持ち帰る

- 異常個体を見つけたら通報する

コミュニティ内でルールを共有することで、個々の行動が地域全体の保全につながります。

飼育者が守るべきポイント

飼育者は逃走防止や最終的な引き取り先の確保、適切な飼育管理を徹底してください。不要になった場合は勝手に放流せず、自治体や専門施設に相談してください。

また繁殖管理を行う場合は地域のルールを確認し、必要な手続きがあれば行ってください。

地域での連携方法による効果まとめ

地域での連携は次のような効果をもたらします。

- 早期発見による被害拡大の防止

- 情報共有で効率的な対策が可能になる

- 教育・啓発で長期的な意識向上が期待できる

自治体、漁協、住民、釣り人が協力してルールを守ることで、安全で持続可能な水辺環境を維持できます。