タープを自作すると、用途やサイズを自由に決められてキャンプや庭仕事で便利です。ホームセンターで手に入る材料を使えば、費用を抑えつつ耐久性のある一張りを作ることができます。ここでは安全性や素材選び、裁断・縫製の実践的な手順まで、初心者でもわかりやすく順を追って解説します。まずは優先すべきポイントから確認していきましょう。

ホームセンターでタープを自作する時に優先すべき3つのポイント

耐久性・安全性・実用性のバランスを最優先に考えてください。素材は耐火性や防水性があり、縫製や補強がしやすいものを選ぶと長持ちします。ポールや張り綱は強度と取り回しのしやすさを両立させ、設営・撤収が楽になる構成にすることが重要です。

また、安全面では風や焚き火への配慮が不可欠です。設営場所と張り方で風の影響を減らし、焚き火や熱源から十分に離すことで事故を防げます。最後にコスト面ですが、必要な耐久性を満たす範囲で材料を選び、無駄な機能を省けば短期間で安く作れます。

・耐久性(素材・縫製・補強)

・安全性(風・熱源・ペグ固定)

・実用性(サイズ・収納・設営のしやすさ)

素材は耐火性と耐久性を重視して選ぶ理由

タープは天候や焚き火などの熱源に晒されるため、素材の耐火性と耐久性が長持ちに直結します。特に焚き火を使うキャンプでは、難燃処理された生地やポリ塩化ビニル系よりも燃えにくい素材を選ぶと安心です。加えて太陽光や雨に強い防水・防UV加工があれば色あせや劣化を遅らせられます。

布地の厚みや織り方も耐久性に影響します。薄手のシートは軽くて持ち運びやすい反面、引き裂きに弱いので補強を多用する必要があります。逆に帆布や厚手のターポリンは耐久性に優れますが、縫製や加工がやや大変です。

選ぶ際は用途を明確にして、頻繁に使うなら少し投資して丈夫な素材を選ぶのがおすすめです。短期利用や緊急用なら安価なブルーシートでも対応できますが、安全対策と補強を徹底してください。

ポールは強度と取り回しの両方を考慮する

ポールは強度があることに加え、設営や撤収のしやすさも重要です。スチール製は頑丈で風に強い反面、重くて持ち運びが大変です。アルミやカーボン風の伸縮ポールは軽量で扱いやすいですが、細径だと曲がりやすいので使用環境に合わせて太さを選んでください。

ホームセンターではスチール管や園芸用支柱、伸縮物干し竿などが使えます。複数本を組み合わせる場合は接続部の強度やジョイントの緩みを確認して、安全な固定方法を用意してください。収納性を重視するなら分割式や伸縮式を選ぶと車載や保管が楽になります。

風が強い場所では、ポールの根元に補強やフットプレートを用いる、または斜め張りで荷重を分散させるなどの工夫が必要です。実際の設営を想定して実物で試し、改良点を洗い出すと失敗が減ります。

製作費の目安と短期間で抑える節約術

自作タープの費用は素材やサイズ、付属品によって大きく変動します。目安として、小型の簡易タープなら数千円、耐久性を重視した帆布やターポリン製だと1万円〜3万円程度の予算を見ておくと安心です。ポールやペグ、ハトメなどを含めるともう少し必要になります。

短期間で費用を抑えるコツは以下の通りです。

- 必要最小限のサイズを決める:余裕を持ちすぎると材料費が嵩みます。

- ホームセンターの切り売りサービスを活用する:余分な購入を避けられます。

- 兼用できる部材を使う:伸縮ポールや園芸支柱など汎用性の高いものを選ぶ。

- 中古やリユース品を検討する:ペグやロープは状態の良い中古で十分使えます。

時間を節約したい場合は、ハトメ打ちや裁断は店内サービスを利用すると短縮できます。ただし店の機械での加工は仕上がりが異なる場合があるため、事前に相談してから依頼することをおすすめします。

設営前に必ず確認する安全チェック項目

設営前は必ず以下の項目を確認して、安全に配慮してください。

- 張る場所の地面状態:石や根がないか、排水性は良いか。

- 風向きと風速:強風が予想される場合は設営を見合わせる。

- 焚き火や熱源との距離:最低限の安全距離を確保する。

- ポールとロープの状態:ひび割れや摩耗がないか。

- ペグの打ち込み深さ:十分に固定されているか。

また、設営後にロープのテンションを確認し、張り直ししておくと風でのバタつきを抑えられます。夜間や雨天時には視認性のために反射素材のガイロープや目印を付けると他者の接触リスクを減らせます。

万が一破損した場合に備え、応急用の補修セット(ガムテープ、予備ロープ、ナイロン糸など)をすぐ取り出せる場所に用意しておくと安心です。

焚き火や熱源との距離についての注意点

タープと焚き火は相性に注意が必要です。火の粉や高温による融解で穴が開くリスクがあるため、最低でも3メートル以上の水平距離を取ることが推奨されます。加えて風向きにより火の粉が飛ぶ可能性があるため、風上にタープを配置しない工夫が必要です。

素材が難燃性であっても高温での長時間曝露は安全とは言えません。暖房器具やグリルを使う際は、垂れ下がった部分が熱源に近づかないよう高さを十分に取って設営してください。炎が大きくなる恐れがある調理では、タープ下での使用を避けるのが無難です。

最後に、万一の着火に備えて消火用品(バケツ・水・消火器)を近くに用意し、着火源から離れていることを周知しておくと事故防止につながります。

ホームセンターで揃える材料と工具の賢い選び方

ホームセンターで買うときは、同じカテゴリの中でも品質差が大きいので用途に合わせて選ぶと後悔が少なくなります。まずは生地、次に補強部材、最後に工具類をリストアップしておき、必要なものだけを揃えましょう。店員に用途を伝えて相談するのも失敗を減らすコツです。

価格だけで判断せず、手に取って厚みや質感を確認してください。切り売りや加工の可否、返品ポリシーも事前に確認しておくと安心です。工具はレンタルや店の貸し出しサービスがある場合もあるため、頻度が少ないものはレンタルを検討してください。

生地の種類別メリットと価格帯の見分け方

代表的な生地はブルーシート、ターポリン、ポリエステル帆布、綿帆布(キャンバス)などです。ブルーシートは安く軽量で防水性はあるものの耐候性が低めです。ターポリンは防水・耐候性に優れ、比較的安価で作業性も良好です。ポリエステル帆布は防水処理と軽さのバランスが良く、綿帆布は耐久性と通気性に優れますが重く防水処理が必要になります。

価格帯は用途と厚みによって変わり、目安としてはブルーシートが最も安価、ターポリンとポリエステル系が中間、厚手の帆布は高めです。切り売りで購入する際は幅とメーター単価を確認し、余裕幅を見込んで日焼けや縫い直し分を考慮してください。

必要な幅と長さの測り方と裁断の基本

まず使用する人数や設置場所に合わせて必要なサイズを決めます。必要幅=屋根幅+両端の垂れ下がり(通常20〜30cmずつ)、長さは前後の張り出しを含めて算出してください。高さはポールや人が通るスペースを考慮して決めます。

裁断時は生地を平らな場所に広げ、直角を定規や重りで確保してからマーカーで寸法を引いて切断します。切断はカッターナイフや専用ハサミを使い、切り口のほつれ防止に熱処理や防水テープを使うと仕上がりが良くなります。余白を少し多めに取ると調整が楽になります。

ハトメと補強布の種類と使い分け

ハトメは金属製とプラスチック製があり、金属製は耐久性と強度に優れています。耐候性が求められる場所や張力がかかる角には金属ハトメを使い、軽量でコスト重視の部分にはプラスチック製を使い分けると良いでしょう。

補強布は角や張力の集中する部分に当て布として使います。素材は同系統の生地を重ねると相性が良く、接着剤や縫い付けで固定します。補強は縫い目を増やすだけでなく、ハトメの裏側に当て布を入れて負荷分散を図るとハトメ抜けを防げます。

ガイロープとペグの適正な太さと長さ

ガイロープは直径3〜6mm程度が一般的で、テンションが強くかかる場合は太めのものを選ぶと安心です。素材はナイロンやポリエステルが耐候性に優れ、伸びが小さいものが張りやすいです。

ペグは地面の種類で選びます。芝地や柔らかい土は長めのスチールペグ(20〜30cm)を、硬い地面は短めでも強度の高いソリッドペグやV字ペグを使うと効果的です。風の強い場所では長さと断面の面積が大きいものを選び、打込み角度を工夫して抜けにくくしてください。

ミシンと手縫いの使い分けと便利工具リスト

大物の縫製はミシンがあると圧倒的に効率が良く、直線縫いが多いタープには適しています。家庭用ミシンでも幅狭の帆布なら対応できますが、厚手素材は工業用ミシンや手縫いを検討してください。手縫いは補修や細かい部分に向いています。

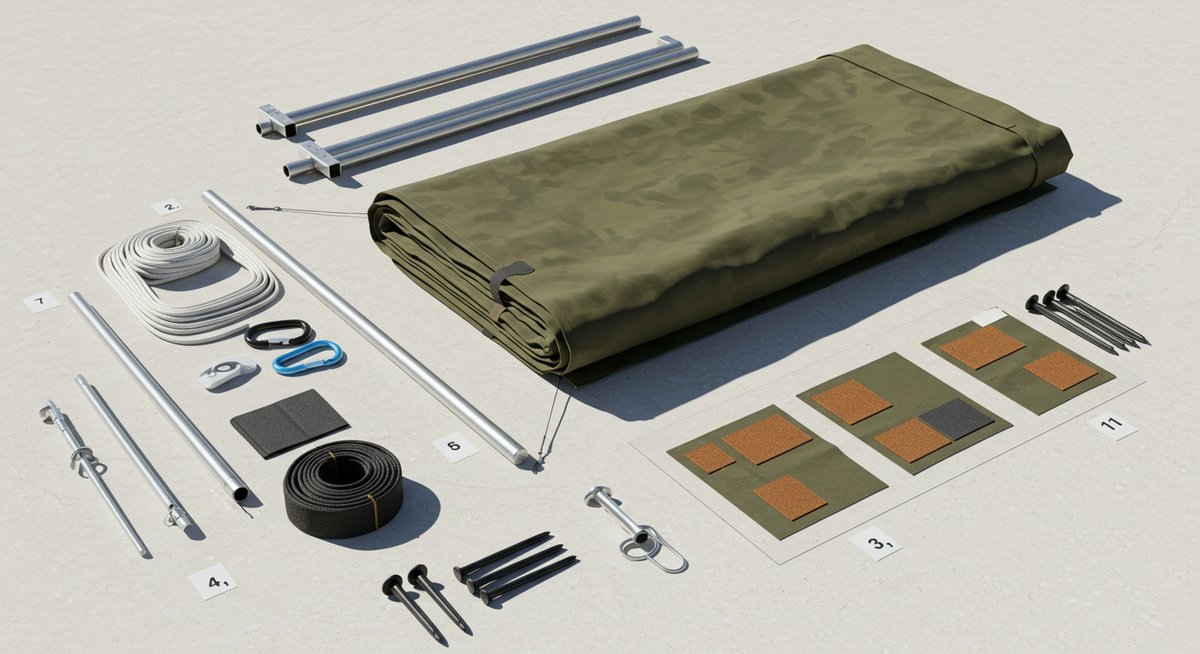

便利工具リスト:

- 強力ハサミ・カッターナイフ

- 金属ハトメ打ちセット

- 丈夫なミシン(または手縫い針と太糸)

- メジャー・方眼定規

- ペグハンマー・テンショナー

- 防水テープ・シームシーラー

必要に応じて店の切断サービスや工具レンタルを活用すると短時間で準備が整います。

素材別に作る実践ガイド 手順と裁断寸法

素材ごとに加工性や縫製方法が異なるため、それぞれの特徴に合わせた手順を守ることが成功の鍵です。ここでは代表的な素材別に具体的な裁断寸法や縫い方のポイントを紹介します。寸法は使い方に応じて調整してください。

ブルーシートで作る簡易タープの具体手順

簡易タープはコストを抑えたいときや短期利用に適しています。必要なものはブルーシート、ガイロープ、ペグ、補強テープです。サイズ例として2m×3mの小型タープなら運搬もしやすく便利です。

手順はまず平らな場所にシートを広げ、四隅を補強テープで巻いてからガイロープ用の穴を開けます。穴は燃えやすい材質なので、切り口にテープを貼ってほつれを防いでください。穴にロープを通す際は結び目を大きく作り、負荷が集中する部分には予備のテープを重ねて補強します。

設営はペグを対角線上に打ち、ロープをテンション調整しながら角を固定します。風が強いときは低めに張るか、片側を短くして風を逃がす形にすると安定します。使用後は乾かしてから折りたたみ、保管することで次回の寿命を延ばせます。

ターポリンを縫う時の縫い方と補強のポイント

ターポリンは防水性に優れ、アウトドア用タープに向いています。裁断は刃物で滑らかに行い、切り口はほつれにくいですが縫い代を残して縫製します。縫い方は二重折りして直線縫いを行い、縫い目は細かめにすると防水性が向上します。

補強ポイントは角とハトメ周りです。角は補強布を三角形に当て、縫い付けてからハトメを取り付けると負荷が分散します。ハトメは金属製を使い、裏側にも当て布を入れておくと抜けにくくなります。縫い目の防水加工にはシームシーラーを塗布すると雨漏りを抑えられます。

扱いにくい厚手のターポリンは工業用ミシンか手縫いでじっくり作業してください。縫い終わったらテンションをかけて歪みがないか確認し、必要なら縫い直しを行います。

帆布で作る本格タープの裁断例と縫い順

帆布は耐久性が高く本格的なタープに向いています。例えば3m×4m程度のタープを作る場合、縫い代を含めて横幅は3.1m、長さは4.1m程度取ると調整しやすくなります。裁断は直角を出しながら行い、ほつれ防止に切り口を処理します。

縫い順はまず四隅の補強布を作り、角ごとに当て布を縫い付けます。その後周囲を二重折りにして端処理をし、ハトメ位置を決めて取り付けます。中心部分の縫いは必要に応じてリブや補強ステッチを入れて張力を分散させます。重い帆布は工業用ミシンが理想的ですが、手縫いで時間をかけても作成可能です。

完成後は実際に張って歪みや伸びを確認し、必要であれば再調整して仕上げてください。

ハトメの取り付け位置と強度を上げる工夫

ハトメは角だけでなく長辺の間隔にも配置すると布のたわみを減らせます。一般的な配置間隔は1m前後ですが、大きなタープでは0.7〜0.8mにすることで張りが良くなります。角は必ず補強布を当て、ハトメの内側と外側に当て布を入れると抜けにくくなります。

取り付け前に穴周辺を熱処理してほつれを抑える、またはシームシーラーで補強するのも有効です。金属ハトメを使う場合は裏側の座金をしっかり潰して固定し、負荷方向に対して平行になるように配置してください。

縫い目の防水処理と仕上げチェックリスト

縫い目からの浸水を防ぐためにシームシーラーを縫い目全体に塗布してください。二重折りで縫った後にシーラーを塗ると効果が高まります。テープでシームを覆う方法もありますが、耐久性を重視するなら専用シーラーがおすすめです。

仕上げチェックリスト:

- ハトメ・補強布の固定が確実か

- 縫い目にほつれや欠けがないか

- シームシーラーの塗布が均一か

- 張ったときに歪みやテンションムラがないか

- 必要な長さ・垂れ下がりが確保されているか

上記を確認して問題がなければ完成です。次にポールや張り方のコツを見ていきましょう。

ポールと張り方を自作するコツ 代用品の使い分けと安全対策

ポールや張り方はタープの機能性に直結します。軽さ重視か強度重視かで選ぶ素材が変わりますし、現場での対応力も考慮しておくと安心です。ここでは代用品の具体例と安全を確保するための工夫を紹介します。

100均や物干し竿を使った簡易ポールの作り方

短期間の使用や緊急時には100均のアルミ棒や伸縮式物干し竿が便利です。接続部は結束バンドやテープで補強し、先端にフックを付けてガイロープを掛けられるようにします。地面に打ち込む部分には金属の端材やプラスチックキャップを付けて摩耗を防ぐと安定感が増します。

ただし耐久性や風の強さに弱いため、風が強い状況や長期使用には向きません。使用前に曲がりや亀裂がないか確認し、念のため複数本で支えるなどの補強を行ってください。

伸縮ポールやスチール管の強度確認方法

伸縮ポールは軽量で携帯性に優れますが、接続部のガタつきや耐荷重を確認することが重要です。確認方法としては、実際に所定の高さでテンションをかけ、左右に軽く振っても変形や抜けがないかをチェックしてください。スチール管は均一な太さと溶接部の品質を確認し、さびや亀裂がないかを点検します。

必要であれば補強用のスリーブや金具をジョイントに被せて固定する、根元にフットプレートを付けて荷重面積を増やすと強度が上がります。

ガイロープの結び方と張り具合の調整法

ガイロープは張り具(テンショナー)で調整すると簡単に最適張力にできます。結び方は調整しやすいように一端をテンショナーに通し、余長は簡単に締められるようにしておきます。結び目は滑らないようにフィギュアエイトや二重止めを使うと安心です。

張り具合は、中央付近に軽く荷重をかけてたるみがない程度を目安にしてください。過度に張ると素材やハトメに負担がかかるため、適度な余裕を残すことが重要です。

ペグの打ち方と風に強く張る実践テクニック

ペグは地面に対して斜め45度で前方に引く方向に打つと抜けにくくなります。硬い地盤では下穴を開けてから打ち込むと折れを防げます。複数本のペグを使って引き込み角を変える、または追加ペグで分散することで風への耐性が高まります。

風が強い場合は低めに張る、側面を一部閉じる、追加のガイポイントを作るなどして風の力を分散してください。重り(石や土のう)を使った補強も有効です。

キャンプ現場でできる簡易補修と応急処置

現場での破損にはすぐ対応できる補修キットを用意しましょう。ガムテープや防水テープ、予備のハトメ、ナイロン糸、簡易縫い針があると応急処置できます。穴が開いた場合はテープで裏表を塞ぎ、応急的に張れるように補強布を当てます。

ポールが折れたら代替の棒を短くしてジョイントでつなぐ、ロープが切れたら結び直してテンションを確保するなど臨機応変に対応してください。応急処置後は早めに本格修理を行い、安全性を確保してください。

ホームセンター材料で作る自作タープのまとめ

ホームセンターの資材で自作タープを作る際は、素材の耐火性・耐久性、ポールの強度と扱いやすさ、安全対策を優先してください。予算や用途に応じてブルーシートから帆布まで選択肢があり、適切な補強と仕上げで十分実用的なタープが作れます。

事前の設計と寸法確認、ハトメや補強の丁寧な施工、そして現場での安全確認を徹底することで長く使える一張りが完成します。まずは小さめの試作で感覚を掴み、徐々に本格品へとステップアップしていくと失敗が少なくなります。