足漕ぎカヤックは自由で楽しい反面、購入後に「あれ?」と感じる点もあります。サイズや機構、使用するフィールドによっては想像以上に手間や費用がかかることがあるため、事前にデメリットを把握しておくと後悔を減らせます。ここでは具体的な困りごとと対処法、手入れや確認ポイントまで、わかりやすくまとめます。

足漕ぎカヤックのデメリットを知ってから買えば後悔が減る

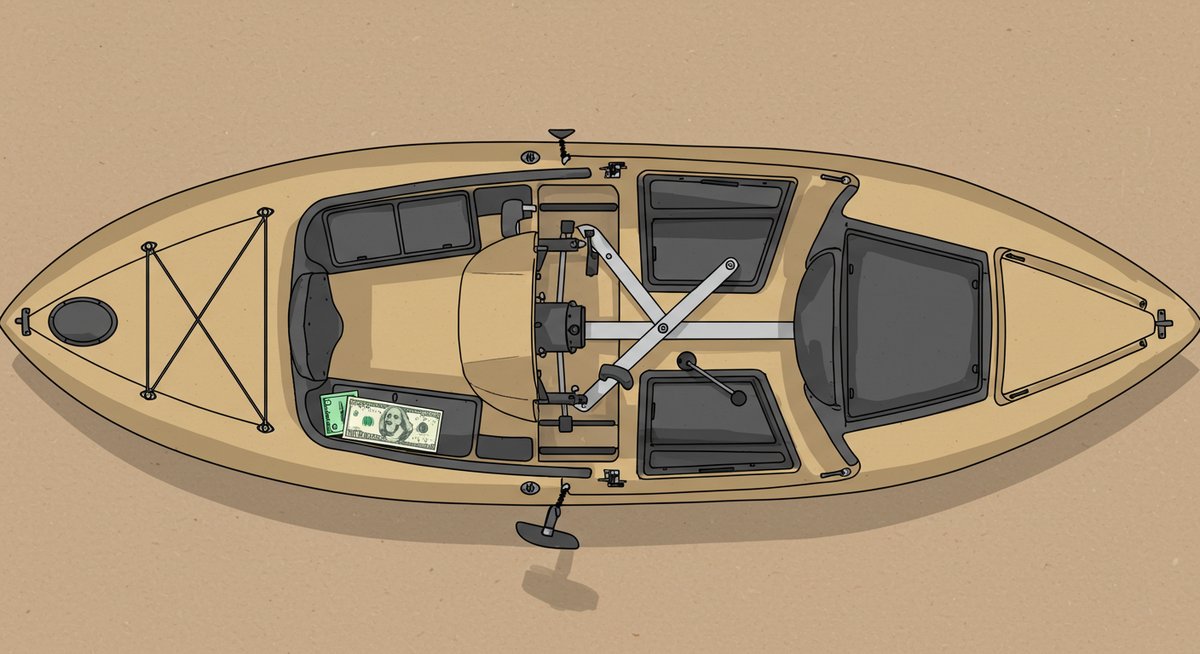

足漕ぎカヤックは足で漕ぐ快適さやハンズフリーの利点がありますが、機構が複雑で故障リスクがある点や重量面、環境による制約など注意点も多いです。購入前にどの場面で不便を感じそうか、具体的にイメージしておくと後のトラブルを防げます。ここでは代表的なデメリットを分かりやすく解説します。

重量と運搬の負担が大きい

足漕ぎカヤックは機構や駆動部が付く分、同サイズのシットオンやシーカヤックに比べて重量が増えがちです。車への積み下ろしや自宅での保管場所の確保が必要となり、特に一人で扱う場面では負担を感じやすくなります。

運搬時はカートやスリング、ルーフキャリアの利用が有効です。購入時に実測重量や積載方法を確認しておくと安心です。また、階段の上がり下がりや狭い道での移動が多い場合は、分割式モデルや軽量素材モデルを検討すると負担が軽減されます。

保管場所も重要で、屋外保管は紫外線や雨で劣化が早まるため、屋根付きや室内保管が望ましいです。頻繁に運搬する予定があるなら、取り回ししやすいサイズや付属品も選定基準に入れてください。

風や波の影響で移動が制限されやすい

足漕ぎカヤックは速度や方向安定性が限定されることがあり、強風や高い波の条件では思うように進めなかったり、操作が難しく感じたりします。特に向かい風や横風では体力的な負担が増えるため、安全面の配慮が必要です。

対処法としては、天気予報と現地の風向き・波高を事前に確認することが基本です。風に強いハル形状やキール付きモデル、ラダーやデッキ付近の重心調整で安定性を高める選択肢もあります。短時間で折り返せる行程を組む、救命具やビーコンを携行するなどの安全対策も有効です。

また、慣れていないうちは波や風の弱い湖や穏やかな河川で練習し、徐々に条件の厳しいフィールドに挑戦することをおすすめします。

機構部品の故障や摩耗リスクがある

足漕ぎ機構はチェーン、ベルト、カム、ベアリングなど複数の可動部から構成されるため、摩耗や緩み、破損が発生しやすくなります。部品が故障すると推進力が落ちるだけでなく、安全性にも影響しますので、定期的な点検が重要です。

特に海水に晒される環境では塩分で金属部が腐食しやすく、潤滑不足や砂の混入で動きが悪くなることがあります。購入時に防錆仕様や交換部品の入手性を確認しておくことが大切です。

故障予防には使用後の淡水洗浄、潤滑剤の定期塗布、可動部の目視点検が効果的です。メーカーやショップでの定期メンテナンスや、部品交換の工賃も考慮しておくと後で慌てません。

維持や修理に費用がかかることがある

足漕ぎカヤックは機構がある分、消耗や不具合の際に修理費用や交換部品の費用がかかりやすいです。特に専用部品や純正パーツが必要な場合、入手に時間やコストがかかることがあります。

定期メンテナンスを怠ると大きな修理につながりやすいので、日常的な手入れに加えて予備部品の用意や、信頼できる修理業者の把握が重要です。保証やアフターサービスの内容も購入前に確認しておくと金銭的負担を抑えられます。

コスト削減のために自分で交換できる部品を把握しておくと便利です。工具や交換手順を学んでおくと、小さなトラブルは自力で対処できます。

再乗艇や転覆時の扱いが難しい

足漕ぎカヤックはハッチや駆動部があることで再乗艇や転覆時の回復が難しくなる場合があります。駆動部に水が入ると動作不良が起きる恐れがあり、転覆後の操船再開がスムーズにいかないことがあります。

対処法としては、足漕ぎ機構を水没させた際の対処方法を事前に練習しておくことが大切です。救命胴衣の着用や、セルフレスキューの技術(エッジを使った再乗艇、仲間による引き上げ)を身につけてください。

また、機構周りに防水カバーや排水孔の点検を行い、水没リスクを下げる設計のモデルを選ぶのも有効です。転覆を想定した装備とトレーニングが安全確保につながります。

タイプ別に見る足漕ぎカヤックの困りごとと向き不向き

足漕ぎカヤックには駆動方式や構造の違いで得手不得手があります。ここでは代表的なタイプごとにどんな場面で困りやすいか、向いている用途は何かをわかりやすくまとめます。選ぶ際のチェックポイントにも触れます。

ミラージュタイプは機構の手入れが必要

ミラージュタイプはベルトやリンクでフィンを動かす仕組みが多く、駆動効率が高い反面、可動部の手入れが欠かせません。砂や塩が入り込むと動きが悪くなり、ベルトの張り調整やグリスアップが必要になります。

日常的に淡水での洗浄と可動部の点検を行うことで寿命を延ばせます。特に海で使用する場合は塩抜きを徹底してください。簡単なメンテナンスを自分で行えるか、部品の入手性や修理サポートがあるメーカーかを購入前に確認することをおすすめします。

用途としては、比較的穏やかな海や湖でのクルージング向けです。長距離や安定性重視ならハル形状を確認するとよいでしょう。

プロペラタイプはゴミや藻が絡みやすい

プロペラ駆動は力強い推進が得られますが、浮遊する藻や釣り糸、小枝などがプロペラに絡むと回転が止まりやすく、故障や効率低下の原因になります。浅瀬や藻の多い水域では特に注意が必要です。

定期的な点検とプロペラカバーの使用、航行ルートの選定でリスクを下げられます。絡まってしまった場合の取り外し方法を事前に習得しておくと安心です。海岸沿いや開けた湖での高速巡航に向いていますが、藻類の多いフィールドでは扱いにくさを感じることがあります。

フィンタイプは浅瀬での障害物が弱点

フィン(キックフィンやブレード)式は効率良く推進できますが、浅瀬や岩場ではフィンが底に当たりやすく損傷リスクが高くなります。岩や流木が多い河川や浅瀬での使用は不向きな場合があります。

対処法としては、浅場では一時的に足で漕ぐか、フィンを折りたたんだり引き上げたりできる機構を備えたモデルを選ぶと便利です。フィンの材質や交換のしやすさも確認ポイントです。オープンウォーターや深めの湖での使用に向いています。

分割式は継ぎ目の劣化と水漏れが心配

分割式のカヤックは持ち運びに便利ですが、ジョイント部分のシール劣化や固定機構の緩みで水漏れや強度低下が起きやすいです。長期間の使用でパッキンやボルト類の点検が必要になります。

購入前にジョイントの構造やパッキンの材質、交換の容易さを確認してください。取り扱いが丁寧であれば利便性は高いですが、荒い扱いをすると寿命が短くなります。旅行先で使うことが多い人には便利な選択肢です。

二人乗りは重量と操作性のバランスが課題

二人乗りモデルは積載性や安定感が魅力ですが、重量が増えるため運搬や保管の負担が大きくなります。また、二人の体格差やパドリング・足漕ぎのタイミングの違いが操作性に影響することがあります。

チームワークが取れる相手と使う場合は快適ですが、ソロ使用が多い場合は取り回しのしやすさを重視したほうがよいです。座席配置やギア収納のレイアウトを事前に確認し、実際に試乗して操作感を確かめることをおすすめします。

使用フィールド別に出やすい不便と対処法

カヤックを使うフィールドによって遭遇しやすい問題が変わります。海、河川、湖、浅瀬や天候急変時など、具体的に起こり得るトラブルと実践的な対処法を紹介します。自分が主に使う場所に合わせた準備が重要です。

海では風と波で航行が厳しくなる

海では風やうねりが大きく、足漕ぎカヤックは思ったほど速く進めない場面があります。向かい風や横風での操作が難しいため、計画段階で風向きや潮流を確認することが重要です。

対処法としては、短距離で戻れるコース設定、救命胴衣や通信手段の携行、近隣の避難場所の把握が挙げられます。安定性の高いハル形状やラダー付きモデルを選ぶと走行が楽になり、経験を積むことも安全性向上につながります。

また、海は天候の変化が速いので、出艇前に気象情報を確認し、早めに撤収する判断力を持ってください。

河川や急流では操縦が難しくなる場面

河川や流れのある水域では流速や渦、障害物が操船を難しくします。足漕ぎ機構は機動性が限定されることがあるため、流れの強い場所や急流域では取り回しが大変です。

対処法としては、流れの穏やかな区間を選ぶ、十分な操船技術を身につける、ヘルメットや適切なライフジャケットを着用することです。経験者と一緒に行く、事前に現地の水位や流況を確認することも大切です。

湖や沼では藻やゴミが推進を妨げる

湖や沼は藻類や浮遊ゴミが多い場所があり、フィンやプロペラに絡まると推進力が低下します。浅いエリアでは底擦れも起きやすく、航行がスムーズに行かないことがあります。

定期的な掃除やプロペラ・フィンのチェック、航路選定でリスクを下げられます。藻が多い季節や場所は避ける、または引き上げやすい仕組みを用意しておくことが有効です。

浅瀬や岩場での接触と損傷リスク

浅瀬や岩場ではカヤック底や推進機構が接触して傷つきやすく、損傷が起きると走行性能が低下します。特にフィンやプロペラは損傷しやすい部分です。

対策としては、浅瀬では一度上陸して担いで移動する、接触しにくい航路を選ぶ、プロテクターやスキッドプレートを装着することが考えられます。事前にフィールドの地形を把握しておくことも有効です。

天候の急変時に安全に撤収する方法

突然の天候悪化では速やかに撤収できる準備が重要です。出艇前に帰着時間の余裕を持つ、近隣の上陸地点や避難場所を確認しておくことが基本です。

携帯できる通信機器やフロート、予備のパドル、小物の防水対策をしておくと安全度が上がります。視界不良や強風時には無理をせず、仲間と連携して撤収する判断が大切です。

故障や劣化で困らないための手入れと備え

故障や劣化を未然に防ぐには日常的な点検と適切な保管が欠かせません。ここでは具体的な点検箇所、掃除手順、交換部品の選び方、保管方法、中古購入時の注意点をまとめます。手順を身につければ長く快適に使えます。

日常点検で確認したい箇所の一覧

日常点検は故障予防の基本です。確認すべき主な箇所は以下の通りです。

- 駆動ベルト・チェーンの張りと損傷

- ベアリングやカムのスムーズさ

- プロペラ・フィンの欠けや亀裂

- ジョイント部やシールの劣化

- ハルのひび割れやへこみ、取り付けボルトの緩み

- ドレンプラグや排水孔の詰まり

- ラダーやロープ類の摩耗

点検は使用前後に簡単に行い、異常があれば詳しく点検・修理してください。記録を付けると劣化傾向が把握しやすくなります。

プロペラやフィンの簡単な掃除手順

プロペラやフィンは推進の要なので定期的な掃除が重要です。簡単な手順は次の通りです。

- 水上から戻ったら淡水で十分に洗い、塩や泥を落とす。

- プロペラ周りの絡まり(藻、糸など)を目視で取り除く。ウィンチやピンは外して分解できる場合は分解して清掃する。

- 傷や亀裂がないか確認し、必要なら研磨や保護材で処置する。

- 可動部には適した潤滑剤を薄く塗布する(海水仕様なら防錆剤併用)。

作業は安全を確保して行い、無理に力を入れると部品を壊す恐れがあるため注意してください。

交換部品の入手性と選び方のポイント

交換部品はメーカー純正が安心ですが、流通が限られる場合があります。選び方のポイントは次の通りです。

- 汎用品で代替できるか確認する。

- 海水対応の素材(ステンレスや耐食処理)かどうか確認する。

- 交換頻度の高い部品は予備を用意しておく。

- サポート体制や部品供給期間をメーカーに確認する。

購入前に部品カタログや販売店の在庫状況をチェックしておくと、故障時に慌てずに済みます。

車載や保管で傷めない梱包と固定法

車載や保管時のダメージを避けるためには適切な梱包と固定が大切です。ポイントは以下です。

- カヤック底面にパッドや毛布を敷いて傷を防ぐ。

- ルーフキャリアは幅広のパッドを使い、ストラップは平行に締める。

- 分割式はジョイントを保護するクッションを入れる。

- 屋外保管ではカバーをかけ、紫外線や雨を防ぐ。

- 長期保管時は湿気対策として通気を確保する。

車載時はロープではなくストラップを使い、締め過ぎやずれに注意してください。

中古購入で見落としやすい劣化サイン

中古購入時は外観だけでなく機構の内部までチェックが必要です。見落としやすいサインは以下です。

- ベルトやチェーンの伸びやサビ

- プロペラ・フィンの微細な亀裂や修理痕

- ジョイント部の隠れた水染みやパッキン痕

- ボルト類の浪費や交換歴の跡

- ハル内部の剥離や泡状の変色

可能なら試乗して駆動感や異音を確認し、整備記録や交換履歴を確認してください。信頼できるショップでの購入や整備済みの個体を選ぶと安心です。

購入前に短く確認したいこと

購入前に押さえておきたい点を短くまとめます。チェックリストとして活用してください。

- 主要重量と運搬方法は自分で対応可能か

- 使用予定のフィールド(海・河川・湖)に適したタイプか

- 部品入手性やメーカーのサポート体制はどうか

- 日常メンテナンスの負担と費用を許容できるか

- 転覆や故障時の救助計画や装備を用意できるか

これらを確認すれば、足漕ぎカヤックの魅力を損なわず安全に楽しめる選択がしやすくなります。