焚き火後の焚き火台は、見た目以上に手入れが重要です。放置すると臭いや劣化、錆びの原因になりますし、次回の使用時に火力や安全性にも影響します。ここでは、初めての方でも迷わず実践できる手順とコツを、道具選びから素材別の注意点、日常の習慣化までわかりやすくまとめます。写真や特別な器具がなくても対応できる代用品も紹介しますので、アウトドア帰りでも気軽に取り組めます。

焚き火台の洗い方をすぐに実践できる簡単ガイド

焚き火台の洗い方をすぐに実践できる手順を、段階に分けてわかりやすく解説します。まずは冷却と灰処理、安全確認を行い、粗いゴミ除去、油や煤(すす)の洗浄、こびりつきの対処、そしてしっかり乾燥させる流れです。必要な道具や代用品も揃えれば、現地でも自宅でも対応できます。

作業は屋外で行い、周囲に可燃物がないことを確認してください。高温のまま水をかけると変形や破損の恐れがあるため、完全に冷めていることを最優先します。すすや灰は粉塵になりやすいのでマスクや手袋で保護しましょう。

油汚れや脂は放置すると臭いや変色の原因になります。中性洗剤を使った浸け置きや、ブラシでの擦り洗いを組み合わせると効率よく落ちます。こびりついた焦げや頑固な汚れは、段階的に弱い方法から強い方法へ進めてください。最後にしっかり乾燥させ、防錆処理や保管方法も忘れずに行います。

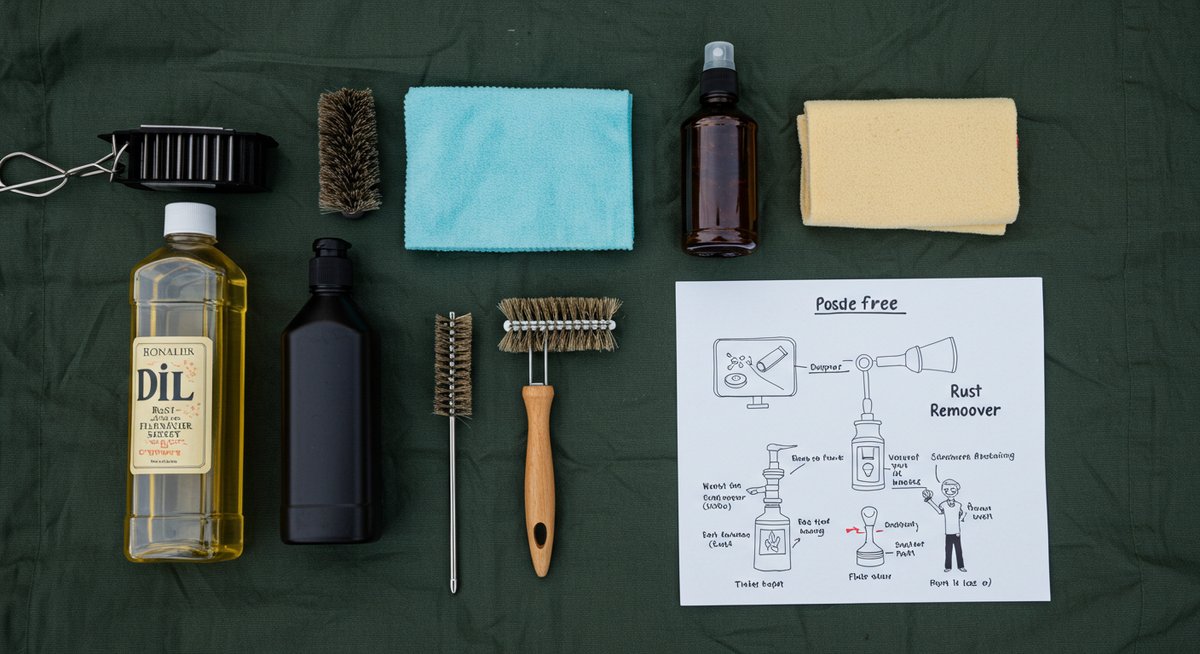

用意する道具と代用品一覧

焚き火台掃除に必要な基本アイテムと、急場で使える代用品をまとめます。準備があると作業がスムーズに進みます。

基本道具:

- 耐熱手袋:灰や炭を扱う際の必須アイテムです。

- マスクとゴーグル:粉塵や小さな飛散物から顔を守ります。

- 金属ブラシ・ナイロンブラシ:こびりつきと煤を落とすのに便利です。

- スポンジとたわし:油汚れ用に使い分けます。

- バケツ(または大型容器):浸け置き洗浄用。

- 中性洗剤:金属を傷めにくく、油汚れに有効です。

- 乾いた布やキッチンペーパー:拭き取りと初期水切り用。

代用品:

- 厚手の革手袋や作業用手袋で耐熱手袋の代用が可能です。

- 古い歯ブラシや使い古しの布は細部清掃に有効です。

- 小さなシャベルやスコップは灰の取り出しに便利です。

- 台所用重曹は研磨作用で焦げ落としに使えますが、使いすぎに注意してください。

屋外での掃除を想定し、タオルや新聞紙で作業スペースを保護すると後処理が楽になります。道具は材質に合わせて使い分け、金属の表面に傷をつけないように気をつけてください。

洗うべきか迷ったときの判断基準

「洗う必要があるかどうか」は汚れの種類と使用頻度で判断します。炭や灰だけなら軽く落とすだけで問題ない場合が多く、油や脂、強い焦げ付きがある場合は洗浄が必要です。

まず見た目で煤や黒い油膜が広範囲にあるか確認してください。表面にベタつきや臭いがあると、次回の火入れで嫌な煙や炎上の原因になります。また、油脂が付着したまま放置すると酸化して変色や劣化を招きます。

使用頻度が高い場合は定期的な洗浄をおすすめします。屋外保管で雨風にさらされると錆びやすくなるため、軽い汚れでも洗って保護したほうが長持ちします。逆にキャンプで一度だけ使用し、汚れが少ない場合は拭き取りのみで十分なこともあります。

最後に安全面を考えて判断してください。錆やヒビ、変形が見られる場合は洗浄を行う前に、使用を中止して点検することを優先してください。

安全に始める冷却と確認の手順

焚き火台掃除で最も重要なのは完全冷却の確認です。温度が残っていると火傷や変形の原因になりますので慎重に行ってください。

まず見た目で赤くなっている炭や灰がないか確認します。革手袋や耐熱手袋を装着し、できれば少量の水を別容器でかけて温度の変化を確認してください。直接大量の水をかけると金属が急冷され、歪みや割れを引き起こすことがあるため避けます。

安定して冷めているか判断がつかないときは、触らずに30分〜1時間以上放置すると安全です。携帯用温度計があれば表面温度を計測し、50度以下を目安にしてください。風の強い日や気温が低い場合は冷却が遅れるため、余裕を持った時間を確保しましょう。

最後に周囲の安全確認も忘れずに。子どもやペットが近づかないよう柵や注意表示をするなど、作業中の事故を防いでください。

すすと灰を素早く処理する方法

すすと灰は粉状で飛び散りやすく、周囲を汚すだけでなく健康にも影響します。短時間で安全に取り除く手順を紹介します。

まず耐熱手袋とマスクを着用します。金属スコップや小さなシャベルで大きな炭塊を取り出し、バケツや金属製の容器に移します。細かい灰は柔らかいブラシで優しくかき出し、新聞紙やビニール袋に集めると後始末が楽になります。

粉が舞いやすい場合は、霧吹きで軽く水をかけて粉塵を抑えながら取り除くと安全です。ただし、水分が付いた灰は重くなり処理しにくくなるため、少量に留めます。集めた灰は自治体の指示に従って処分してください。可燃ごみか埋め立てかは地域で異なるため確認が必要です。

最後に周囲の地面や作業台も掃き掃除を行い、粉塵が残らないようにします。使った道具は洗うか拭いて保管してください。

油汚れと脂を簡単に落とすコツ

油汚れはこびりつく前に対処するのが一番簡単です。発生した直後に中性洗剤とぬるま湯で拭き取るだけで大半は落ちます。

頑固な脂には浸け置きが有効です。バケツや容器にぬるま湯を張り、台所用中性洗剤を溶かして30分程度浸してからスポンジやたわしで優しく擦ります。アルミや塗装面は強く擦らず、ナイロンたわしなどで対応してください。

重曹をペースト状にして汚れに塗り、数分置いてから擦る方法も有効です。重曹は研磨性があるため、表面を傷めないよう目立たない部分で試してから使ってください。油を分解する専用のクリーナーもありますが、金属の種類や塗装に合ったものを選びましょう。

洗浄後は中性洗剤が残らないよう十分にすすぎ、布で拭き取ってから乾燥させてください。

こびりついたコゲの効率的な落とし方

焦げ付きは急いで力任せにこすらず、段階的に対処すると道具を傷めずに落とせます。まずは柔らかめの方法から始めましょう。

1回目はぬるま湯に中性洗剤で浸け置きします。30分〜1時間浸すことで表面の焦げが柔らかくなります。その後、金属ブラシで軽く擦り落とします。

それでも落ちない場合は重曹ペーストを塗り、ラップで包んで30分ほど置いてから擦ると効果的です。頑固な場合は醸造酢を少量使う方法もありますが、酸性のため塗装面やアルミには注意が必要です。

最終手段としてパーツごとに曲げたり叩いたりすることは避けてください。変形や破損の原因になります。こびりつきが多い場合は頻繁に掃除する習慣をつける方が、結果的に手間を減らせます。

洗浄後の乾燥と保管の基本

洗浄後はしっかり乾燥させることが錆び防止に直結します。まず水気を布やキッチンペーパーで丁寧に拭き取り、風通しの良い日陰で完全に乾かします。

晴天時は屋外で乾かして問題ありませんが、直射日光での急速乾燥は塗装の劣化や変形に繋がる場合があるため避けることをおすすめします。乾燥後に薄く植物油や専用の防錆剤を塗布すると、特に鉄製品は長持ちします。

保管は湿気を避け、カバーや袋で埃を防ぎながら屋内または風通しの良い軒下が理想です。長期保存する場合は分解して保管し、定期的に点検してから再使用してください。

洗う前に必ず準備しておくこと

洗浄前の準備は安全性と効率に直結します。冷却確認、灰の処理、作業場所の確保、道具の準備を行うことでトラブルを防げます。ここではチェックリスト形式で分かりやすくまとめます。

まずは完全に冷めているかの確認、次に大きな炭や灰の除去、作業する屋外スペースの確保と下敷きの用意を行います。必要な洗剤やブラシを揃え、手袋やマスクを装着してから作業を開始してください。素材に応じた洗剤選びと破損チェックも事前に行うべき重要なポイントです。

完全に冷めたかの見分け方

完全冷却の確認は安全第一です。視覚的に赤熱がないことを確認し、耐熱手袋で触れて温度差を確かめると良いでしょう。触れる場合は端の部分から少しずつ検査してください。

携帯用温度計があれば表面温度を計測し、50度以下であれば作業可能の目安になります。直感で判断しにくい場合は余裕を持って1時間以上放置することで安全に作業ができます。

風が強い日や低温時は内部の炭が冷めにくいため、時間に余裕を持つことが必要です。完全に冷めていないときは掃き出しや水での処理を行わないでください。

残った炭と灰の安全な処理方法

炭と灰は火種が残ることがあるため、安全に分別して処理します。大きな炭は金属容器に移し、完全に消えるまで放置します。小さな灰はビニール袋や新聞紙で包んで処分します。

湿らせてから袋詰めすると粉塵飛散を抑えられますが、水を多く使うと処理が面倒になるため少量の水で湿らせる程度に留めます。自治体のルールに従い廃棄してください。燃え残りの確認は慎重に行い、再燃の恐れがある場合は水で十分に冷やすか専門の廃棄手順に従ってください。

洗浄に必要な洗剤と道具の選び方

中性洗剤は金属を傷めにくく、油汚れを落とすのに適しています。アルミや塗装面がある場合は弱アルカリや強溶剤は避けてください。重曹は研磨効果があるため焦げ取りに有効ですが、表面を傷める恐れがあるので注意深く使います。

ブラシは素材に合わせて選びます。ステンレスや鉄は金属ブラシでOKですが、アルミや塗装面はナイロンやウレタンたわしにしてください。耐熱手袋、マスク、保護メガネは必ず用意し、安全に配慮しましょう。

屋外での作業場所と汚れ対策

屋外で作業する際は風向きや周囲の状況を確認してください。粉塵が飛びやすい場合は風下に人がいないことを確認し、作業場所にブルーシートや段ボールを敷いて汚れ対策を行います。

近くに水道がない場合はバケツに水を用意し、すすぎや汚水の処理を計画しておきます。洗剤入りの排水は自然環境に影響することがあるため、直接地面に流さないように注意してください。

汚れの種類ごとの事前確認ポイント

汚れは大きく「灰・すす」「油・脂」「焦げ・付着物」に分かれます。事前にどの汚れが主かを確認すると作業の優先順位が決めやすくなります。

灰やすすが多ければまず粉塵対策、油が多ければ浸け置き用バケツを用意、焦げ付きがひどければ重曹や金属ブラシの準備が必要です。汚れの種類を見極めることで道具や時間配分を最適化できます。

破損や塗装剥がれの事前チェック

洗浄前に本体の変形、ひび割れ、塗装剥がれを確認してください。構造的な損傷がある場合は無理に力を加えず、修理や買い替えを検討するほうが安全です。

塗装剥がれがある場合は酸性洗剤や強いブラシを避け、優しい洗剤と柔らかいスポンジで洗浄してください。損傷箇所は写真を撮って保管し、次回以降の点検に役立てましょう。

段階ごとの洗浄手順で失敗を防ぐ

洗浄は段階的に行うことで効率よく、道具を傷めずに完了できます。ここでは開始から完了までの具体的な順序を示します。

まずは冷却と大きなゴミの除去、次に浸け置きやブラッシングで汚れを緩め、油や煤を洗い流します。焦げ付きは重曹や酢を使った段階的な処理で落とし、最後に十分なすすぎと乾燥で仕上げます。各段階での注意点を守れば失敗を防げます。

粗いゴミと燃えかすの取り除き方

大きな炭塊や木片は先に取り除き、金属バケツに移してください。手袋を着用し、手で直接触らないようにします。

細かい燃えかすはブラシやシャベルでかき出し、新聞紙や袋に集めます。粉が舞う場合は軽く霧吹きして抑えると安全です。これらを先に処理することでその後の洗浄が楽になります。

ブラシやたわしでの効果的なこすり方

ブラシは材質に応じて選び、力を入れすぎないことが重要です。金属用ブラシは錆や焦げに効果的ですが、アルミや塗装面では傷が付くのでナイロン製に替えてください。

こする際は同じ場所を何度も往復せず、汚れが浮いてきたら拭き取りながら進めます。細かな隙間は古い歯ブラシで対応すると効率よく取れます。

油汚れは浸け置きと擦り洗いの使い分け

軽い油汚れはスポンジで擦るだけで落ちますが、広範囲や頑固な油は浸け置きが有効です。ぬるま湯に中性洗剤を入れて30分程度浸し、その後たわしで擦り落とします。

浸け置きだけで落ちない場合は重曹ペーストを併用すると効果的です。浸け置き後はしっかりすすぎ、洗剤残りがないようにしてください。

焦げ付きへの段階的な対処方法

焦げ付きは段階的にアプローチします。まず浸け置き、中程度の焦げは重曹ペースト、さらに頑固なら酢を薄めた溶液で反応させてから擦る方法を試します。

酸を使う際は素材に合うか事前に確認し、アルミや一部塗装には使用しないでください。どの段階でも表面の状態を確認し、無理に力を加えないようにします。

すすぎ方と水切りの正しい順序

すすぎは上から下へ水流を使って行います。洗剤や残留物を完全に落とすために十分な水量で流し、スポンジで拭き取りながら進めると効率的です。

水切りはまず布やキッチンペーパーで拭き取り、大きな水滴を除去してから風通しの良い場所で自然乾燥させます。短時間で乾かすために角度をつけて置くと水が切れやすくなります。

乾燥後のチェック項目

乾燥後は錆や変形、塗装の剥がれがないかを確認します。細部のネジや可動部に残った水分がないか見て、必要なら防錆処理や潤滑剤を塗布してください。

また、次回の使用に備え、焦げ付きや油汚れが残っていないかを再確認します。問題があれば早めに対処し、長期的なメンテナンス計画を立てましょう。

素材別の洗い方と注意すべきポイント

素材ごとに適した洗い方を知ることは道具を長持ちさせる基本です。ステンレス、鉄、アルミ、塗装品、網やロストル、取手や可動部のそれぞれについて注意点を詳しく説明します。

それぞれの素材に合うブラシや洗剤の選び方、乾燥や防錆の方法を守れば、見た目も性能も維持できます。特に鋳物や薄い金属は扱いを誤ると修復が難しいため、優しいケアを心がけてください。

ステンレス製の変色を防ぐ洗い方

ステンレスは比較的手入れが容易ですが、高温による熱変色や研磨剤による傷に注意が必要です。中性洗剤での洗浄が基本で、金属ブラシを使うときは目立たない場所で試してから使用してください。

変色が気になる場合は、ステンレス専用のクリーナーや研磨剤(微粒子)を使って軽く磨くと元に戻ることがあります。ただし過度な研磨は表面を薄くするため、頻繁な使用は避けてください。

洗浄後はすぐに水気を拭き取り、乾燥させることで水跡やシミを防げます。保管時は湿気の少ない場所に置くことが重要です。

鉄製のサビを防ぐ洗浄と乾燥方法

鉄製は錆びやすいため、洗浄後の乾燥と防錆処理が重要です。錆が出ている場合はワイヤーブラシで落とし、表面をきれいにしてから薄く油を塗って保護します。

洗浄は中性洗剤で行い、すすいだ後は布で水分を拭き取り、できればドライヤーや日陰で完全に乾かします。防錆剤や食用油(少量)を塗布すると、特に屋外保管時に効果的です。

長期間使用しない場合は分解して保管し、定期的に点検して錆の発生を早期に発見するようにしてください。

アルミ製のやさしい洗浄で傷を防ぐコツ

アルミは柔らかく傷がつきやすい素材です。ナイロンたわしや柔らかいスポンジを使い、中性洗剤で優しく洗ってください。強い研磨剤や金属ブラシは避けることが基本です。

焦げ付きを取るときは重曹を薄めたペーストで様子を見ながら処理します。酸性の洗剤や強いアルカリ洗剤はアルミを変色させる可能性があるため使用しないでください。

洗浄後は水滴を残さず拭き取り、柔らかい布で仕上げるとシミが付きにくくなります。

塗装済みモデルを傷めない洗い方

塗装面は擦り過ぎや強い洗剤で剥がれやすくなります。柔らかいスポンジと中性洗剤で優しく洗い、こすり過ぎないように注意してください。

剥がれやチッピングが見られる部分は、再塗装やタッチアップを検討すると長持ちします。塗装の種類によっては専用のクリーナーがあるため、メーカーの指示があればそれに従ってください。

網やロストルの分解洗浄と手入れの順序

網やロストルは分解して洗うと隅々まできれいになります。取り外せる場合は外して浸け置きし、ブラシで煤や焦げを落としてください。

分解できない場合は位置を変えながら表裏を順に清掃し、焦げが取れにくい部分は重曹や浸け置きを使います。洗浄後はしっかり乾燥させ、濡れたまま収納しないように注意してください。

取手や可動部の細かな手入れ方法

取手や蝶番、可動部は洗浄後に水分が残りやすく、錆や動きの悪さにつながります。洗浄後は綿棒や古歯ブラシで隙間の水分を取り、潤滑剤を少量塗布して滑りを良くしてください。

ネジや留め具は緩みがないか点検し、必要なら増し締めを行ってから保管します。可動部は定期的に点検して異音や固着がないか確認してください。

焚き火台の洗い方を習慣にして道具を長持ちさせる

焚き火台を長持ちさせるには、使用後の簡単な手入れを習慣化することが大切です。毎回の拭き取り、定期的な分解洗浄、乾燥と防錆処理をルーチンに組み込むと、メンテナンスの手間が減り安心して使えます。

また、使用前の点検や汚れの早期発見も寿命を延ばすポイントです。軽い汚れのうちに対処することで頑固な焦げやサビを防げます。保管場所を工夫して湿気や直射日光を避けることも忘れないでください。日々の小さなケアが結果的に経済的で安全なアウトドアライフにつながります。