暑さで寝苦しい夜や、エアコンだけでは追いつかない日々に、扇風機の後ろに保冷剤を置く方法が気になる方は多いでしょう。費用も手軽で、すぐに試せる工夫として注目されています。ここでは安全性や効果、使い方のコツまで分かりやすく解説します。扇風機と保冷剤を組み合わせて快適さをアップしたい方に向けた実用的な情報をお届けします。

扇風機の後ろに保冷剤を置くとどう変わる?

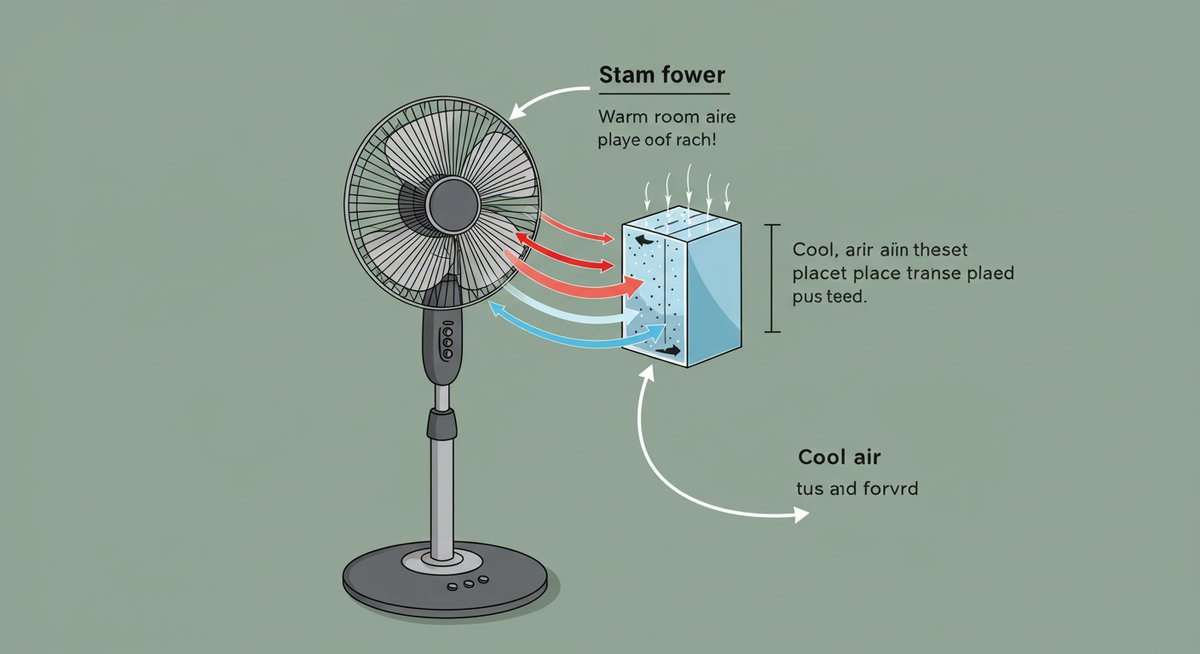

扇風機の後ろに保冷剤を置くと、送風される空気の温度が下がりやすくなり、体感的に涼しく感じやすくなります。冷たい空気が前方に流れるため、直接当たる面積が増え、涼感が強まります。

具体的には、扇風機が後方の冷たい空気を取り込み、それを羽根で前方へ送ることで、冷風が発生します。保冷剤の温度や量、配置によって効果が変わるため、単に置くだけでなく工夫が必要です。風量が弱いと冷気が十分に前方へ届かず効果が薄れることもありますので、扇風機の風力や角度も調整してください。

また、長時間使用すると保冷剤の温度が上がり効果が落ちるため、定期的に交換や凍結し直す準備が必要です。室内の湿度や周囲温度によっても体感差が出るため、環境に応じた使い分けがポイントになります。

冷風の発生メカニズム

扇風機の後ろに保冷剤を置くと、保冷剤が周囲の空気を冷やし、その冷却された空気を扇風機が取り込んで前方へ送ります。これにより、扇風機そのものが冷却装置になるわけではありませんが、局所的に温度の低い空気の流れを作り出せます。

風の流れは対流と送風の組み合わせです。保冷剤周辺の空気が冷えると比重が増して下がり、扇風機の吸気で前方へ送られます。風量が大きいほど冷気が拡散しやすく、効果を広範囲に感じやすくなります。一方で保冷剤の熱容量が限られているため、効果は持続しにくく、短時間で強い冷風が得られる使い方に向いています。

設置位置や向きを工夫すると、冷気の流れを効率よく部屋へ届けられます。扇風機の後ろ中段あたりに置き、適度な距離を確保することで吸気が妨げられずに均一な冷風が発生します。

感じる体感温度の違い

保冷剤を併用した際の体感温度の違いは、風速や保冷剤の温度、距離によって左右されます。直接風に当たると肌表面の温度が下がりやすく、同じ室温でも涼しく感じることが多いです。特に顔や首、手首など血行の良い部分に当てると、より爽快感を得られます。

ただし、保冷剤の冷気は局所的なものであり、部屋全体の温度が大きく下がるわけではありません。長時間連続して使うと冷感が慣れて効果が感じにくくなることもありますので、休憩を挟むなど工夫するとよいでしょう。

また、湿度が高い日は汗が蒸発しにくく、体感での涼しさが得にくくなります。そうした日には風速を上げるか、扇風機と併用して除湿器やエアコンの除湿運転を組み合わせると効果的です。

電気代への影響

扇風機に保冷剤を置く方法はエネルギー効率が高く、エアコンだけを使うより電気代を抑えられる可能性が高いです。保冷剤自体は冷凍庫で凍らせる必要がありますが、冷凍庫の消費電力はエアコンに比べて小さいため、全体の電力使用量は抑えやすいです。

ただし、冷凍庫に頻繁に出し入れして凍結を繰り返すと使用状況によっては電力消費が増える場合があります。効率よく使うには、複数の保冷剤を交互に使用して冷凍庫の開閉を減らす工夫が有効です。

扇風機自体の消費電力は小さいため、短時間での使用や局所冷却であれば電気代の増加はわずかです。費用対効果を考えるなら、エアコンの設定温度を少し上げて扇風機+保冷剤で補助する使い方がおすすめです。

使用シーン別の効果

居間や仕事スペースでは、保冷剤を後ろに置くと座っている位置に冷気が届きやすく、集中時の暑さ対策として便利です。特にデスクワーク時には首回りや背中に風を当てることで快適さが向上します。

寝室では直接顔に強い冷気を当てると体が冷えすぎることがあるため、風量を落とすかタイマー機能を使って短時間利用するのがよいです。寝返りを打つと冷気の当たり方が変わるため、位置調整に注意してください。

小さな子供やペットがいる場所では、直接当てすぎないように配慮が必要です。局所冷却が目的であれば効果的ですが、長時間の連続使用は避け、体調や反応を見ながら使ってください。

扇風機の後ろに保冷剤を設置する最適な方法

保冷剤を置くだけでは落下や吸気妨害が起きることがあります。安定して効果的に使うためには、固定方法や配置の工夫が大切です。安全性と通気性を両立させる設置方法を紹介します。

安定した固定方法

扇風機の後ろに保冷剤を固定するには、直に貼り付けるのではなく、専用ホルダーや紐で吊るす方法が安全です。両面テープは接着力が弱まると落下の原因になるため避けたほうがよい場合があります。

簡単な方法として、ネット素材の袋に保冷剤を入れて背面に紐で結ぶやり方があります。これにより振動で落ちにくく、取り外しも容易です。設置時は扇風機の吸気口を塞がないように、空気の流れを確保する位置に固定してください。

また、重さのある保冷剤を使う場合は、扇風機の外枠や取っ手を傷めないようにクッション材を挟むと安心です。定期的に固定具の緩みを確認する習慣をつけると安全性が高まります。

保冷剤の向きと配置

保冷剤は表面積が大きくなる向きで置くと冷気がより広く流れます。薄型の保冷剤を縦に複数並べると、吸気口全体から均一に冷たい空気を取り込めます。中心寄せに置くと風が偏りやすいため、左右に分散して配置するのがおすすめです。

距離も重要で、扇風機本体に密着させすぎると吸気が阻害されます。約5~10cm程度のスペースを保つことで空気がスムーズに流れ、効率的に冷気を前方へ送れます。実際の効果は機種や保冷剤の形状で異なるため、試行錯誤しながら調整してください。

振動や落下を防ぐ工夫

扇風機は使用中に振動するため、保冷剤の固定が甘いと落下のリスクがあります。振動対策としては、滑り止めシートやゴムバンドを使って保冷剤をしっかり固定する方法が有効です。小さなクランプや結束バンドで外枠に固定すると安心感が増します。

落下を防ぐために、保冷剤の下に受け皿を置いておくと万が一外れても周囲を濡らしにくくなります。受け皿は水洗いできる素材を選び、結露や溶けた水の処理を簡単にしておくと後片付けが楽になります。

タオルやカバーの使い方

保冷剤を直接扇風機に当てると結露で水滴が発生しやすくなります。薄いタオルや通気性のある布で保冷剤を包むと、直当たりによる冷刺激を和らげつつ水滴の飛散を抑えられます。布は風を通す素材を選んでください。

カバーを使う場合は通気性を損なわないように注意が必要です。メッシュ素材のポーチに入れると冷却効果を保ちながら安全性を高められます。洗濯や交換がしやすい布を選ぶと清潔に保てます。

扇風機の後ろに置く保冷剤の選び方と代用品

保冷剤の種類や素材で効果や使い勝手が変わります。用途に合った保冷剤を選ぶことで効果を最大化でき、代用品を上手に使えばコストや準備の手間も抑えられます。

市販保冷剤の種類と特徴

市販の保冷剤には凍結用ゲルタイプ、氷嚢タイプ、リユーザブル凍結パックなどがあります。ゲルタイプは形が安定して扱いやすく、長時間冷却が続く特徴があります。氷嚢タイプは柔らかく体に当てやすい反面、溶けやすい傾向があります。

リユーザブルパックは繰り返し使えるため経済的です。用途に応じて使い分けるとよいでしょう。サイズや形状も様々なので、扇風機の背面に合わせて選ぶと設置が楽になります。

成分表示を確認し、破損時に中身が漏れても危険性の低いものを選ぶと安心です。特に小さな子供やペットがいる家庭では無害な成分の保冷剤を選んでください。

長持ちする保冷剤の見分け方

長持ちする保冷剤は厚みがあり、保冷材の量が多いものが一般的に優れています。保冷時間の目安がパッケージに記載されている商品を選ぶと予測しやすくなります。断熱性の高い袋入りや二重構造のものは溶けにくい傾向があります。

また、凍結後の硬さや柔らかさも確認ポイントです。硬すぎると割れやすく、柔らかすぎると形が崩れて設置しづらいことがあります。レビューや評価を参考にして実際の使用感を把握すると失敗が少なくなります。

ペットボトルや氷の代用法

家庭にあるペットボトルに水を入れて凍らせれば手軽な代用品になります。ペットボトルは重さがあるので落下対策を十分に行ってください。凍らせたペットボトルは溶けにくく長時間冷気を供給できます。

氷を袋に入れて使う方法は即効性がありますが、溶けると水滴が発生します。受け皿やタオルで受ける工夫が必要です。どちらの代用品も再利用性や取り扱いのしやすさを考慮して選ぶと便利です。

安全性を考えた素材選び

素材は破損時の安全性や取り扱いやすさを基準に選んでください。外側がしっかりしたビニールやナイロン製のものは破れにくく安心です。万が一中身が漏れた場合に有害性が低い成分が使われている製品を選ぶと安全です。

子供やペットが触れる可能性がある場合は、角がない柔らかい素材やカバーを使用して直接当たらないように配慮してください。耐久性と安全性のバランスを見て選ぶと長く安心して使えます。

扇風機の後ろに保冷剤を使うときの注意点

扇風機の後ろに保冷剤を置く際には結露や電気機器への影響など注意点がいくつかあります。安全で快適に使うためのポイントを押さえてください。

結露と水滴対策

保冷剤を使うと結露が発生しやすく、滴が周囲に落ちることがあります。これを防ぐためには、保冷剤を布で包む、受け皿を設置する、定期的に拭くなどの対策が有効です。水滴で床や家具が濡れないように注意してください。

特に電気機器の近くで使う場合は、水滴がかからないように配置を工夫してください。濡れたままにしておくとカビや腐食の原因になるため、使用後は速やかに拭き取り乾燥させる習慣をつけるとよいです。

扇風機本体への影響

直接水滴が扇風機本体にかかるとモーターや電子部品に影響を与える可能性があります。保冷剤は吸気口をふさがない位置に置き、結露防止策を講じることで扇風機の故障リスクを減らせます。

また、重い保冷剤を長時間取り付けると外枠に負担がかかり、変形や破損につながることがあります。重量バランスを考えて軽めの保冷剤や分散配置を選ぶと本体への負担を軽減できます。

小さな子供やペットのいる家庭での対策

子供やペットは好奇心で触ってしまうことがあるため、誤飲や怪我を防ぐ対策が必要です。保冷剤は手の届かない位置に固定するか、カバーを付けて直接触れないようにしてください。

誤って破損して中身を口にするリスクを減らすために、子供やペット向けに安全性が確認された製品を選ぶことも重要です。使用中は目を離さない、短時間利用するなどの配慮も効果的です。

湿度の高い日の使い方

湿度が高いと汗の蒸発が妨げられ、冷却効果が感じにくくなります。こうした日は扇風機の風量を上げる、除湿を併用する、首振り角度を調整して広範囲に風を行き渡らせると効果が上がります。

また、結露が増えやすいので水滴対策を強化してください。短時間で効果を得たい場合は冷たい保冷剤を多数用意してこまめに交換する方法が有効です。

夏の室内快適化に役立つ扇風機後部活用テクニック

扇風機後部をうまく活用すると、エアコンに頼りすぎない快適な室内環境を作れます。状況に応じたテクニックを取り入れて、効率的に涼しさを得てください。

寝室での使い方のコツ

寝室では風が直接体に強く当たりすぎないように風量を控えめにし、タイマーを活用して就寝直後の涼しさを確保するのがよいです。保冷剤を複数用意して交互に使うと夜間でも効果を維持できます。

枕元に直接冷気を当てると体が冷えすぎることがあるため、扇風機の角度を調整して間接的に風を流す方法をおすすめします。寝返りや体勢の変化にも配慮して位置を決めてください。

キャンプや車内での活用法

屋外や車内では冷房設備が限られるため、凍らせたペットボトルや保冷剤を扇風機の後ろに置いて即席の冷風発生器として活用できます。車内では安定した固定を心がけ、落下しないよう受け皿や固定具を使ってください。

キャンプでは夜間のテント内を局所的に冷やすのに有効です。ただし、テント内の密閉度や湿度により結露が発生しやすくなるため、換気を忘れないようにしてください。

エアコンとの併用テクニック

エアコンと扇風機+保冷剤を組み合わせると、設定温度を少し高めにしても快適さを保てます。エアコンの冷気を拡散する役割を扇風機が担うことで、省エネ効果が期待できます。

具体的にはエアコンは弱めの除湿モード、扇風機は保冷剤併用で直接当てたい場所に冷気を送る使い方がおすすめです。これにより電力使用を抑えつつ快適さを確保できます。

短時間で冷やす実践テクニック

来客前や帰宅直後など短時間で涼しくしたいときは、複数の保冷剤や凍らせたペットボトルを並べて扇風機の後ろに置くと効果的です。風量を強めにして直接当てると即効性が高まります。

交換用の保冷剤を予め冷凍庫に用意しておくと、効果が落ちた際にもすぐに差し替えられます。短時間利用を前提にすることで効率的に涼しさを得られます。

扇風機の後ろに保冷剤を置いて得られるメリットの総括

扇風機の後ろに保冷剤を置く方法は手軽で低コストな局所冷却手段として有効です。直接的な涼しさを短時間で得られるため、デスクワークや寝室、車内などさまざまな場面で役立ちます。

安全面や結露対策、固定方法に注意すれば扇風機本体や周囲を濡らすリスクを抑えながら使えます。エアコンとの併用や代用品の活用も工夫次第で省エネや利便性を高められます。まずは少ない保冷剤で試し、使用環境に応じて調整してみてください。